Вы не зашли.

- Сейчас на борту:

- S300,

- Wolf

- [Подробнее...]

- Форум

- » Войны Нового времени (XVII-XIX вв.)

- » Картины на тему

#5576 06.07.2025 09:05:02

- STEFAN

- Участник форума

- Откуда: Ростов-на-Дону

- прам "Близко не подходи!"

- Сообщений: 2211

Re: Картины на тему

Titanic написал:

#1652350

Так сам глаз-то на месте был. И даже видел.

Так и я о том. Но вспомните литературу, фильмы.

Везде Кутузов одноглазый. Повязку носит - это ладно, он ее и впрямь одевал на официальных мероприятиях, чтобы скрыть уродство глаза. Но в фильмах - глаз постоянно закрыт, типа его нет.

В "Войне и Мире" некий персонаж рассуждает: "Что это за главнокомандующий - одноглазый?"

Знаю - не все мне рады,

Но в сердце моем нет страха.

Мне достаточно тех, кто рядом,

Остальные - идите на ...

#5577 07.07.2025 13:17:57

- Mitry

- Капитанъ II ранга

- Откуда: Москва

- Сообщений: 5853

Re: Картины на тему

STEFAN написал:

#1652362

Titanic написал:

#1652350

Так сам глаз-то на месте был. И даже видел.

Так и я о том. Но вспомните литературу, фильмы.

Везде Кутузов одноглазый. Повязку носит - это ладно, он ее и впрямь одевал на официальных мероприятиях, чтобы скрыть уродство глаза. Но в фильмах - глаз постоянно закрыт, типа его нет.

А есть документальное подтверждение, что Кутузов носил (одевал) повязку?

Я лично не встречал, даже на всех известных портретах и памятниках он без повязки...

Единственный случай, на сколько я знаю, это во время лечения в Германии Кутузова нарисовал один художник — и образ воина с повязкой на глазу закрепился в памяти народной...

Просто были повреждены нервные связи, которые веком управляют, и оно иногда самопроизвольно закрывалось.

Спрятать глаз Кутузова под чёрную повязку впервые решили советские кинематографисты, выпустившие в 1943 году одноименный фильм. Режиссёр Петров прибегнул к этому вымыслу, дабы поднять боевой дух солдат, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, так демонстрируя несгибаемую силу тяжёло раненного человека, несмотря ни на что продолжавшего защищать Россию. Он явно вдохновился вышедшим в 1941 году английским байопиком «Леди Гамильтон» об адмирале Нельсоне, который реально носил черную повязку. Кстати, глаз у него тоже был, но после сражения с французами на Корсике в 1794 году в него попали песок с каменной крошкой и Нельсон практически полностью перестал им видеть. Петров подумал: а почему бы Кутузову не добавить подобную яркую деталь!...

Уже потом Кутузов в образе пирата появился в киноленте «Гусарская баллада», а вслед за этим на разворотах журналов, обложках книг и некоторых памятниках...

https://www.techinsider.ru/history/1641 … blujdenie/

https://histrf.ru/read/articles/kak-kut … svoi-ghlaz

Всѣ, всѣ, мы обнимаемъ необъятное, хотя поэтъ Прутковъ и говоритъ, что никто не въ силахъ обнять необъятное. Дружининъ. Замѣтки Петерб. журналиста.

#5578 07.07.2025 19:26:20

- STEFAN

- Участник форума

- Откуда: Ростов-на-Дону

- прам "Близко не подходи!"

- Сообщений: 2211

Re: Картины на тему

Mitry написал:

#1652402

А есть документальное подтверждение, что Кутузов носил (одевал) повязку?

Где-то попадалось... Хотя, точно не могу сказать.

Знаю - не все мне рады,

Но в сердце моем нет страха.

Мне достаточно тех, кто рядом,

Остальные - идите на ...

#5579 07.07.2025 22:23:40

- Titanic

- Капитанъ I ранга

- Откуда: Петрозаводск

- RMS Titanic

- Сообщений: 4398

Re: Картины на тему

Честно - не видел изображения Кутузова с повязкой. Имеется в виду - прижизненное.

#5580 08.07.2025 20:05:56

- STEFAN

- Участник форума

- Откуда: Ростов-на-Дону

- прам "Близко не подходи!"

- Сообщений: 2211

Re: Картины на тему

Сегодня посмотрел в интернете.

Выдало: Кутузов никогда не носил повязку, поскольку он в ней не нуждался.

Но есть оговорка - поскольку его ранили ДВАЖДЫ практически в одно место - в левый висок, при этом после он долго лечился (его лечил какой-то знаменитый врач-француз), то во время лечения, он конечно носил повязку на глазу, хотя бы из гигиенических соображений.

В какой-то монографии (кажется. у Троицкого) на эту тему что-то попадалось, но точно не помню.

Теоретически, на официальных приёмах, у той же императрицы, Кутузов мог из эстетических соображений одевать повязку, или смотанный платок, чтобы не смущать общество своим увечьем.

Кстати, тот же Потемкин иногда одевал повязку, хотя, вопреки иным байкам, глаз у него был, но не видел, был "мёртвым", безжизненным. На портретах он тоже, как правило, без повязки.

Знаю - не все мне рады,

Но в сердце моем нет страха.

Мне достаточно тех, кто рядом,

Остальные - идите на ...

#5581 08.07.2025 23:03:06

- Titanic

- Капитанъ I ранга

- Откуда: Петрозаводск

- RMS Titanic

- Сообщений: 4398

Re: Картины на тему

Вполне возможно. Но одноглазым не был.

#5582 10.07.2025 18:19:36

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

#5583 12.07.2025 00:22:56

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45002

#5584 12.07.2025 18:40:37

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

#5585 12.07.2025 19:11:24

- STEFAN

- Участник форума

- Откуда: Ростов-на-Дону

- прам "Близко не подходи!"

- Сообщений: 2211

Re: Картины на тему

А что у него в руках? Икона?

Знаю - не все мне рады,

Но в сердце моем нет страха.

Мне достаточно тех, кто рядом,

Остальные - идите на ...

#5586 13.07.2025 01:11:54

#5587 13.07.2025 11:57:23

- А.Иванов

- Участник форума

- Сообщений: 1169

Re: Картины на тему

Когда смотрю на эти бочки якобы Никонова, не могу понять, а почему, собственно, именно такая конструкция приписывается его лодке? Что, есть какое-то описание? Или это все, на что способна современная фантазия?

#5588 13.07.2025 14:18:15

- Сибирский Стрелок

- Капитан II ранга

- Флотилия Ледовитого океана. Штабной линкор "Господин ПэЖэ"

- Сообщений: 2754

Re: Картины на тему

Юрген написал:

#1652724

Другой художник - другой взгляд

Работая над картиной, художник думал о пиве. О роме. О виски. О портвейне. О коньяке. И, в последнюю очередь - о подводной лодке.

Список кораблей никто не прочтёт до конца, кому это нужно - увидеть там свои имена.

Десять лет я озвучивал фильм, но это было немое кино.

#5589 13.07.2025 15:29:00

- Олег

- Контр-адмиралъ

- Откуда: Москва

- корабль Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуст

- Сообщений: 6257

Re: Картины на тему

Юрген написал:

#1652724

Другой художник - другой взгляд

Мне кажется это ИИ.

Там и корабль на втором плане ничуть не менее фэнтезийный.

“My country, right or wrong; if right, to be kept right; and if wrong, to be set right.”

Carl Schurz

#5590 13.07.2025 18:17:52

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

Re: Картины на тему

А.Иванов написал:

#1652736

Что, есть какое-то описание?

Увы, чертежей в архиве Обер-сарваерской конторы не сохранилось. «Приглядывать и подсоблять» умельцу было поручено чиновникам Адмиралтейств-Коллегии. 31 января 1720 года в соответствии с распоряжением царя, Адмиралтейств-коллегия приняла решение: «Крестьянина Ефима Никонова отослать в контору генерал-майора Головина и велеть образцовое судно делать, а что к тому надобно лесов и мастеровых людей по требованию оного крестьянина Никонова отправлять из упомянутой конторы». Детального описания его проекта не осталось. А почему можно предполагать, что судно было бочкообразной формы. Основанием к этому служит участие в ее строительстве бондарей, а также распоряжение об отпуске пятнадцати медных полос, вероятнее всего предназначавшихся для обручей, с помощью которых стягивали деревянный корпус субмарины. В архиве, в перечне дел Обер-сарваерской конторы при Адмиралтейств-Коллегий есть заведенное 31 января 1720 года дело № 54 «О строении села Покровского Ефимом (сыном) Прокофьевым потаенного судна модели и об отпуске на строение лесов, разных материалов и припасов». Выборочный перечень материалов и их количественные характеристики дают возможность реконструировать размеры подводного судна, восстановить принцип работы системы погружения и всплытия: досок пильных сосновых длиной 3 сажени (сажень 2 м 13 см) – 60 шт.; сала говяжьего для пропитки досок – 2 пуда (пуд – 16 кг); сала для осмоления корпуса – 4 пуда; холста 40 аршин; полотна 20 аршин; кож бхотных (изготовлялись из шкур тюленей) черных – 3 шт.; медный котел на полведра; труба медная – одна; проволоки медной – 3 фунта (фунт – 440 г ); досок оловянных с 500 отверстиями тоньше волоса длиной 2 фута и шириной 1 фут – 10 шт. Можно предположить, что длина судна была порядка 6,0–6,4 м, а ширина (диаметр) – 2,1–2,15 м.

Впрочем есть и "не бочковой" вариант лодки Никонова. Ну, как всегда - если мало фактов в дело вступают "мифы и легенды"

#5591 13.07.2025 20:01:23

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45002

Re: Картины на тему

https://felicina.ru/news/pervaya-podvod … j-imperii/

Потаённое судно. Модель в г. Сестрорецке.j

Отредактированно Strannik4465 (13.07.2025 20:02:38)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#5592 13.07.2025 20:16:25

- Prinz Eugen

- Рядовой запаса

- KMS Schwere Kreuzer Prinz Eugen

- Сообщений: 25192

Re: Картины на тему

Юрген написал:

#1652724

Другой художник - другой взгляд

Похоже что художник - какой-нибудь ChatGPT...

...it is inadvisable to drive men beyond a certain point...

ABC, may 1941

...неразумно злоупотреблять долготерпением людей...

Эндрю Браун Каннингэм, май 1941

#5593 13.07.2025 20:34:14

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45002

Re: Картины на тему

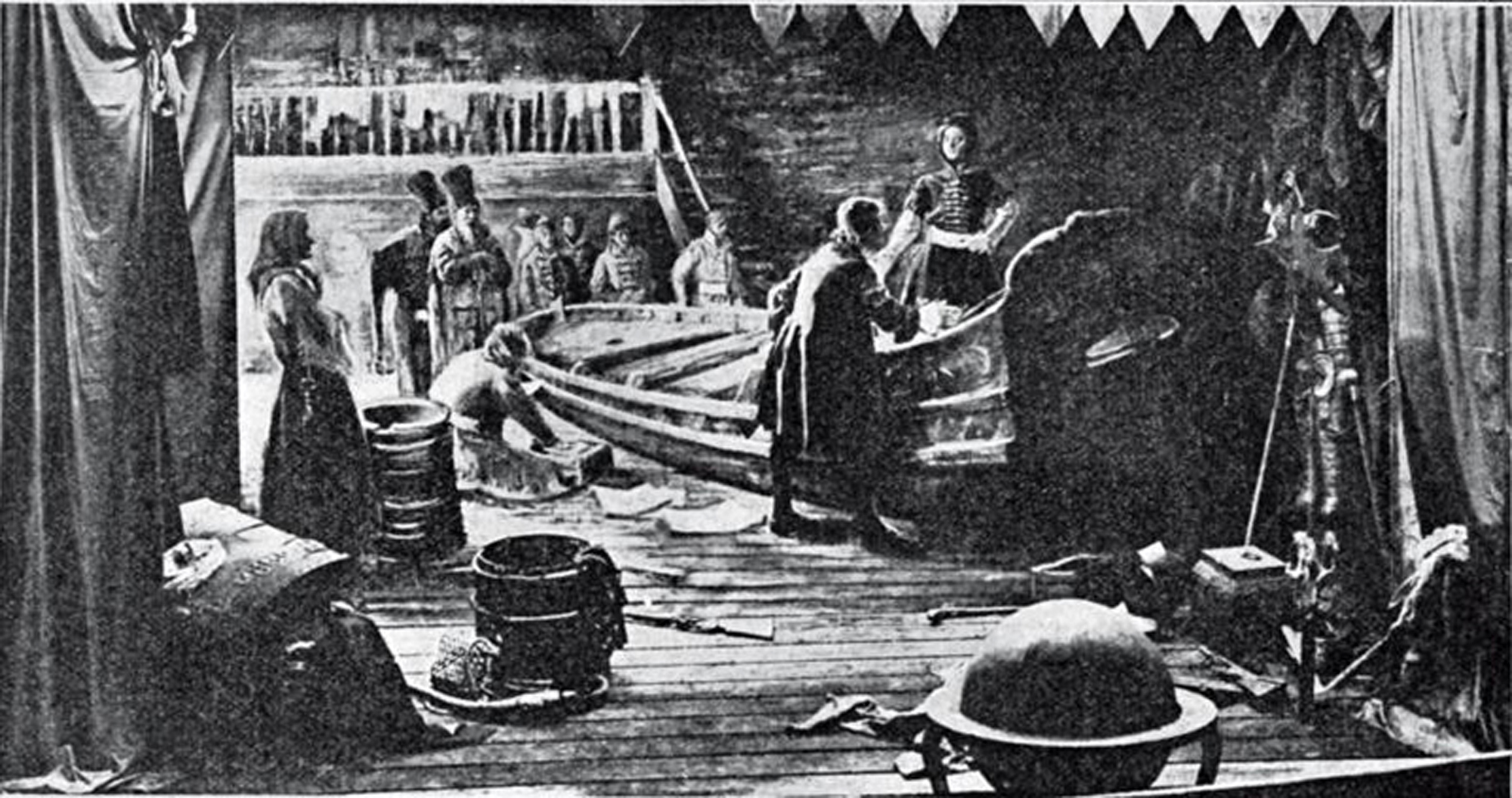

изображение пл никонова из книги Трусов Г. М.

Название:Подводные лодки в русском и советском флоте

Л.: Судпромгиз, 1963

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#5594 13.07.2025 21:14:19

- А.Иванов

- Участник форума

- Сообщений: 1169

Re: Картины на тему

Юрген написал:

#1652747

почему можно предполагать, что судно было бочкообразной формы. Основанием к этому служит участие в ее строительстве бондарей

Бондарь - специалист по точной подгонке досок.

Юрген написал:

#1652747

а также распоряжение об отпуске пятнадцати медных полос, вероятнее всего предназначавшихся для обручей, с помощью которых стягивали деревянный корпус субмарины.

Вероятно да, но разве это говорит о форме корпуса.

Юрген написал:

#1652747

потаенного судна модели

Вот и мне не встречалось, чтобы судно это хоть кто-нибудь, даже вскользь назвал бочкой. Причем именно судно, и именно модель судна, т.е. не полноразмерный вариант.

Юрген написал:

#1652747

досок оловянных с 500 отверстиями тоньше волоса длиной 2 фута и шириной 1 фут – 10 шт.

Очень интригующий элемент, особенно, если учесть отверстия тоньше волоса.

Я не претендую на какие-либо откровения в этом вопросе, да и сам вопрос не "мой". Но все-таки. Вот, к примеру, кто такой Никонов? - крестьянин, явно из слоя так называемых крестьянских судостроителей, верфи которых во множестве были разбросаны по рекам и строили местные речные или озерные суда. Откуда у него появилась эта идея "потаённого судна", может он был знаком со способом, когда лодка переворачивалась и создавался "воздушный мешок", который позволял перемещаться, скажем, по дну реки, но "потаённо"? Суда на реках строились разные и многого о них мы не знаем больше, чем их названия на местном говоре. Но, были у нас и прорезные струги, перевозившие живую рыбу, по сути своеобразный бассейн на плаву. Были и такие суда, у которых полностью закрывалась палуба, а вход делался сбоку - "дощеник" по А.В.Висковатову. Почему не предположить, что Никонов мог совместить два обычных судна, грубо говоря, образно перевернув одно на другое? Во всяком случае, форма бочки в плане удобности движения в воде представляет довольно сомнительную конструкцию.

#5595 13.07.2025 23:53:25

- Mitry

- Капитанъ II ранга

- Откуда: Москва

- Сообщений: 5853

Re: Картины на тему

«ПОТАЁННОЕ СУДНО» ЕФИМА НИКОНОВА.

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Е. Е. Колосов*

Судостроение, 2012, №1.

https://elibrary.ru/download/elibrary_1 … 011208.pdf

И еще:

https://www.deepstorm.ru/DeepStorm.file … ns/nik.htm

Отредактированно Mitry (14.07.2025 00:06:16)

Всѣ, всѣ, мы обнимаемъ необъятное, хотя поэтъ Прутковъ и говоритъ, что никто не въ силахъ обнять необъятное. Дружининъ. Замѣтки Петерб. журналиста.

#5596 14.07.2025 18:20:14

#5597 15.07.2025 16:50:35

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

Re: Картины на тему

А.Иванов написал:

#1652764

кто такой Никонов?

Никонов Ефим Прокопьевич (ок. 1690 – ?) – родился в селе Покровское-Рубцово, Подмосковье, в семье крепостного крестьянина. Как и отец, он был хорошим плотником. Мысль о сооружении «потаенного судна» Ефим высказывал односельчанам с 1718 г., однако встретил с их стороны лишь насмешки. Летом 1719 г. он тайно послал челобитную царю, где он писал, что сделает – «…к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым в море в тихое время будет из снаряду разбивать корабли…». После смерти Петра I Никонов впал в опалу. В 1728 году был разжалован из мастеров в рядового плотника и сослан на Каспийское море, о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Согласно записи в журнале Адмиралтейств-коллегии в январе 1728 года, «Никонова за те его недействительные строения и за издержку не малой на то суммы определить в адмиралтейские работники и для того отправить его в Астраханское адмиралтейство с прочими отправляющимися туда морскими и адмиралтейскими служителями под караулом…». По большому счету, это решение сложно назвать произволом – Никонова вполне справедливо обвинили в следующем: «По подаче того своего прошения через десять лет не токмо такого судна, ниже модели к тому делу действительно сделать не мог, которое хотя и строил из адмиралтейских припасов и адмиралтейскими служителями и на строение тех судов употреблена из адмиралтейских доходов не малая сумма, но оная по пробам явилась весьма не действительна. Судно пробовано-жь трижды и в воду опускивано, но только не действовало за повреждением и течькою воды». Детального описания его проекта, равно как и чертежей, не осталось (вряд ли они вообще существовали).

Отредактированно Юрген (15.07.2025 17:01:47)

#5598 16.07.2025 13:40:05

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

Re: Картины на тему

Первую подводную лодку, о которой сохранились вполне достоверные сведения, построил в 1620 году для забавы лондонской знати голландский врач Корнелиус Ван-Дреббель (Jacobszoon Drebbel; 1572—1633). Он служил при дворе короля Якова I (James I; 1566–1625), оказывавшего ему покровительство и финансировавшего его техническое творчество. Лодка была сделана из дерева и обтянута промасленной кожей. Судно было оснащено несколькими также кожаными мехами – типа тех, что применяются в кузницах. Для погружения воду в них впускали, а при всплытии удаляли. Лодка могла погружаться на глубину до 4,5 метров и находиться под водой несколько часов, чему способствовало применение химической регенерации воздуха. В движение, как на глубине, так и на поверхности судно приводилось двенадцатью веслами особой конструкции. При гребле весла на замахе надо было повернуть в уключине так, чтобы лопасти, двигаясь ребром против движения лодки, оказывали наименьшее сопротивление, затем повернуть еще раз, чтобы лопасти всей площадью загребали воду, рвануть весла на себя и вновь повторять все с начала. Отверстия для прохода весел через борта имели кожаные манжеты, не пропускавшие воду. В лодке могли находиться до 20 человек (12 гребцов и 8 пассажиров). Это сооружение считалось в то время чудом судостроительного искусства и в течение 10 лет совершало рейсы между Гринвичем и Вестминстером (округами Большого Лондона), перевозя высокопоставленных лиц. Несколько участников этого опасного предприятия, свидетельствовали, что они не испытывали никаких затруднений или страха под водой и опускались на глубину, когда этого желали, и поднимались, когда им хотелось сделать это; что они плыли туда, куда хотели, поднимаясь к самой поверхности воды и вновь опускаясь так глубоко, как того желали… Увы, и в данном случае конструктор умер, не оставив ни чертежей, ни описаний своей подводной лодки.И за дело взялись реконструкторы.

#5599 16.07.2025 22:13:50

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

Re: Картины на тему

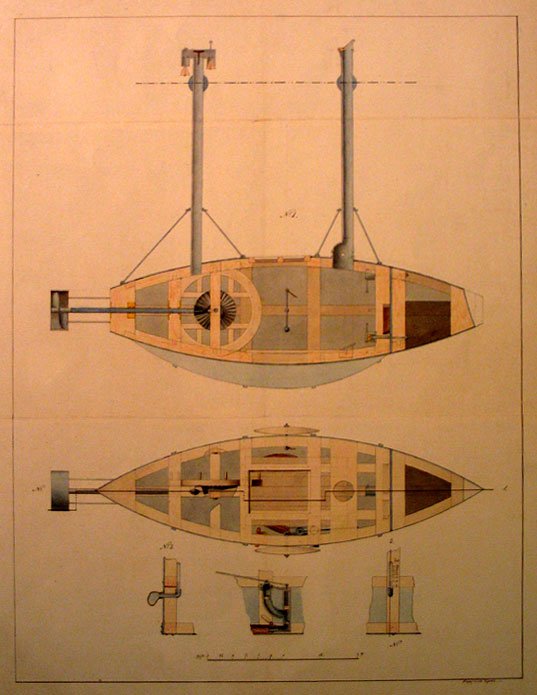

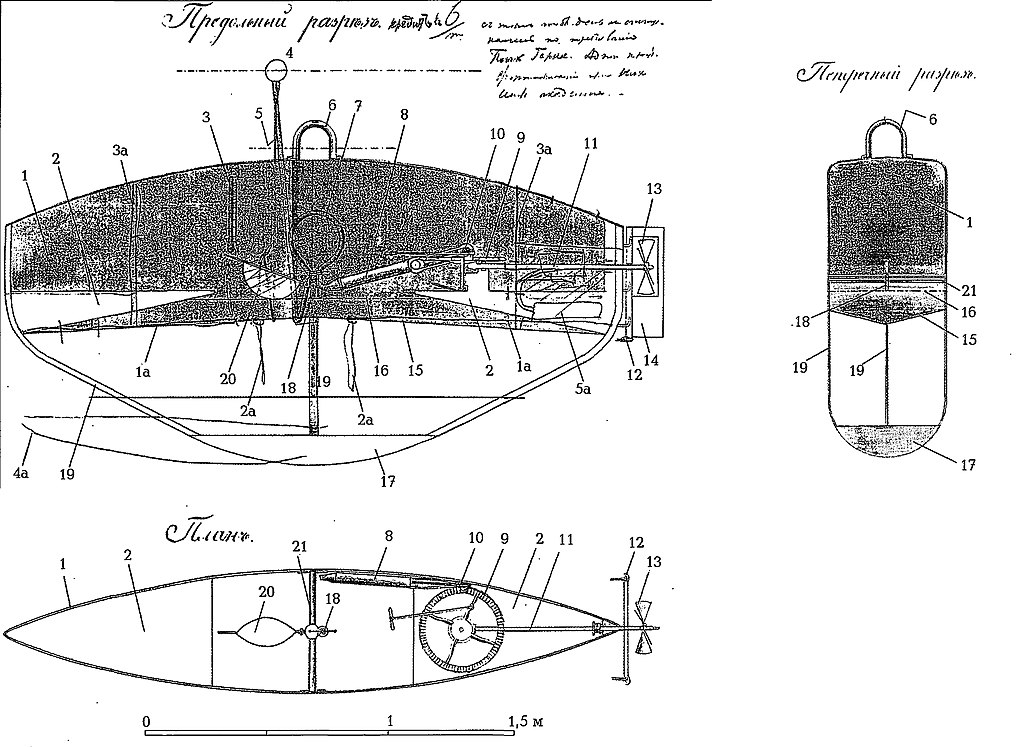

В I854 году, в ходе проверки готовности крепости Ревель (ныне Таллин) к отражению ожидавшегося нападения англо-французского флота, военный инженер штабс-капитан Оттомар Борисович Герн (1827—1882) предложил использовать для скрытного нападения на вражеские корабли «подводный брандер». Проект «русского немца»* получил одобрение военно-инженерного ведомства, занимавшегося в ту пору береговой обороной приморских крепостей. Летом I854 года в мастерских Ревельского порта была построена деревянная подводная лодка по проекту Герна.

*Некоторые источники ошибочно называют Герна поляком. Однако Герны – старинный дворянский род, герба Сулима, немецкого происхождения, записанный в VI часть родословных книг Витебской, Оренбургской и Смоленской губерний, по происхождению от ротмистра воеводства минского Павла Герна (1688).

Рис. Схема устройства подводной лодки Герна

Это судно имело водоизмещение около 6 тонн. Его длина была 5 м, ширина 1 м, высота 2 м. Корпус её состоял из двух неравных частей — в малой, носовой части, находилась «мина», то есть пороховой заряд, который надлежало как-то прикрепить к днищу неприятельского корабля. В остальной, большей части подводной лодки, располагались экипаж. Лодку двигал двухвитковый архимедов винт, вал которого вращался через зубчатую передачу от маховика. Маховик, в свою очередь, крутили двое членов экипажа из четырех. Погружение «брандера» происходило за счет приема прямо в трюм забортной воды. При этом над морской поверхностью оставались смотровой колпак, а также вентиляционные трубы, закрепленные на специальных поплавках. Они же удерживали лодку на фиксированной глубине 2 м (кстати, все последующие подводные лодки Герна тоже не погружались глубже двух метров). По мнению конструктора, этого было вполне достаточно для того, чтобы в условиях ограниченной видимости (например, ночью или в туман) незаметно приблизиться к кораблю противника. В то же время такая глубина обеспечивала безопасность экипажа от артиллерийского обстрела противника. А поплавки не позволяли лодке «провалиться» на опасную глубину.

Для всплытия воду из трюма откачивали ручным насосом. Лодка была вооружена отделяемой миной, расположенной в носовой части. Предполагалось крепить ее к днищу атакуемого корабля и после отхода брандера на безопасное расстояние подрывать с помощью гальванической батареи. Испытания лодки, произведенные в порту Ревеля 5 сентября I854 года, показали, что она плохо управляется, а ее корпус недостаточно герметичен. Тем не менее, официальная комиссия, состоявшая из военных инженеров, сочла проект вполне перспективным и предложила конструктору создать металлическую лодку более значительных размеров.

Рис. Схема устройства подводной лодки Герна №2

Подводная лодка № 2, которую построили всего за 3 месяца, 5 сентября 1855 года была готова к проведению ходовых испытаний. Водоизмещение лодки составило 8 тонн, её длина была 5 м, ширина 1,1 м, высота 2,5 м. Клепаный корпус выполнили без набора. Для корпуса использовали 3-мм железных листы, соединенные в пазах и стыках однорядным заклепочным швом. Корпус судна состоял из верхней и нижней частей, которые по форме были похожи на две шлюпки, причем верхняя (обращенная кверху днищем) являлась плоскодонной, а нижняя имела острые обводы в оконечностях. В верхней части кроме экипажа находились различные механизмы и устройства, в нижней – шлюзовая водолазная камера и водяной балласт. Обе части в корме и в носу имели деревянные платформы, на которых размещался экипаж (каждая из подводных лодок Герна вмещала 4 человека). В оконечностях корпуса имелись острые ребра с проушинами, которые предназначались для подвешивания подводной лодки при ее транспортировке надводными судами.

В качестве движителя применялся двухлопастной винт, приводимый в действие через маховик мускульной силой двух матросов. Впервые в практике российского подводного судостроения гребной винт был применен именно на подводной лодке Герна. Судно было построена в С-Петербурге на заводе братьев Фрикке. Испытания шли 4 года, но успехов не принесли. Руководство военно-инженерного ведомства предложило О.Б. Герну снова переработать проект с целью оснащения подводной лодки механическим двигателем единого хода. Однако также неудачей закончились работы на лодках №3 (1864 г.) и №4 (1876 г.), которые уже оснащались механическими двигателями. Правда, «лодка №3» водоизмещением 16 т из-за несовершенства механической установки использовала только ручной привод.

#5600 17.07.2025 22:27:30

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45002

- Форум

- » Войны Нового времени (XVII-XIX вв.)

- » Картины на тему