Вы не зашли.

- Сейчас на борту:

- Alex_12,

- Arriol,

- Lembit

- [Подробнее...]

- Форум

- » Альтернативная техника

- » Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

#2501 03.03.2025 11:33:13

- Ольгерд

- Участник форума

- Откуда: Петропавловск-Камчатский

- Атомный броненосный подводный десантный драккар УРО ледового класса "НЕПОКОБЕЛИМЫЙ"

- Сообщений: 3079

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

shuricos написал:

#1640732

Проблема в том, что перегрузка неизбежна.

Поэтому надо проектировать корабль с учетом этой неизбежной перегрузки, оставляя запас водоизмещения тонн в 500…1000, т.е. 0,3…0,5 м осадки.

А вот тут мне ещё раз непонятно - а зачем изначально ожидать "халтуры" от производителей?! А может, лучше эту "перегрузку" хотя бы в 500 т изначально заложить в проект, ну а затем уже жёстко контролировать принимаемую продукцию от подрядчика посредством какой-нибудь "Комиссии Госконтроля"? Со всякими штрафными санкциями для недобросовестного подрядчика? Напомню - у Крампа за счёт различных штрафов крейсер "Забияку" приняли едва ли не на четверть дешевле от контракта! Последующий "Ретвизан" он уже выдал даже легче от планируемого водоизмещения (ЕМНИП, едва ли не единственный случай на тот момент). Далее, после РЯВ категорически ужесточили приёмку материалов, и... и "Евстафии" (в два раза более мощные, чем "Три Святителя") вышли легче от него на 500-600 тонн! Как так-то получилось?!!

Отредактированно Ольгерд (03.03.2025 11:37:11)

Правду знает каждый, и у Каждого она своя. Истина же единственна во Вселенной, но её не знает никто.

Искренность - Чести не в упрёк!

Живи как Ной - греби, а не ной!

#2502 03.03.2025 11:57:42

- rytik32

- Участник форума

- Сообщений: 1502

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Ольгерд написал:

#1640754

А вот тут мне ещё раз непонятно - а зачем изначально ожидать "халтуры" от производителей?!

Причина перегрузки - это не "халутра", а многочисленны переделки и улучшения. Если сравнить первоначальный проект "Пересвета" и что получилось по факту - два разных корабля. Например 8 6-дм орудий в батарее превратились а 10 в казематиках и одно погонное. Водоотливную систему всё поменяли. Электрику тоже. Беседочная подача, вентиляция, катера и шлюпки, минные аппараты, требования к водонепроницаемости и еще много чего полностью переработано в процессе постройки.

Отредактированно rytik32 (03.03.2025 11:58:46)

#2503 03.03.2025 12:11:35

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Ольгерд написал:

#1640752

Почему на "Сисое" была выбрана батарея (даже с установками СК на бортовом штыре), лично мне непонятно

Там изначально планировалось 2 х6" на борт в батарее + 2х120-мм на борт в угловых казематах.

Потом от 120-мм отказались, добавив одну 6" на борт в батарею.

Т.е. рабочий вариант:

1. вернуть 120-мм в угловые казематы вместо третьей шестидюймовки.

2. оставшиеся две шестидюймовки заменить на 2...4 х 120-мм в батарее или казематах.

Ольгерд написал:

#1640752

я-таки совершенно так не понял - а чего тогда мы тут с Вами "копья преломляли" в полемике? Ежели у Вас (и у коллеги Стволяра) по в/измещению фактически и получилась... "Полтава"?!!

Вот и я тоже не понял.

Ольгерд написал:

#1640752

либо тройка "Полтав" всё равно будет построена

Разумеется - будет.

Топикстартер же задал чёткую вводную - новый ЭБР проектируется после воцарения Николая II.

Ольгерд написал:

#1640752

первые "Супер-Сисои" вступят в строй лишь в 1902-03 годах, вместо "Ретвизана" и "Цесаревича" с "Александром III"! Оно нам надо, лишиться в этот период тройки полноценных линкоров?!

Самая большая проблема данной альтернативы в том, что не очень понятно - что должно было стать "триггером" для начала масштабной постройки броненосцев в 1895-1896.

Японская программа по доведению числа броненосцев до 6 и постройке 4 больших броненосных крейсеров была разработана только к концу 1895 и принята в начале 1896.

До того времени у японцев только два "фудзи" + "чин-йен". Против нашего флота - не чета!

По немцам (по состоянию на конец 1894 - точку бифуркации):

- Заксены и Олденбург считать смысла нет - это устаревшее 708#0; в крайнем случае - считаем против них наших "Петра Великого", "Александра II", "Николая I" и "Гангут";

- из современного в строю - 4 "бранденбурга"; против них - 5 наших строящихся броненосцев - "Наварин", "Сисой" и 3 "Полтавы";

- есть ещё 5 совсем старых броненосцев (уровня наших "Минина" или "генерал-адмирала"); вместо них в будущем будут построены 5 "кайзеров", но пока (на конец 1894) ни один из них ещё не заложен ("Фридрих III" будет заложен только в марте 1895, а "Вильгельм II" аж в октябре 1896); но, во всяком случае, "Фридрих" и "Вильгельм" уже одобрены Рейхстагом (ещё три будут одобрены только в марте 1898 по "Первому Военно-Морскому закону"); поэтому наши ждали - что там у немцев будет получаться за проект, в результате заказали "пересвета" и "ослябю" (как и у немцев - с 18-узловой скоростью и уменьшенным ГК).

========================

Поэтому, если отбросить послезнание, то вся наша альтернатива разбивается на 3 периода:

1. Конец 1894 - конец 1895.

В этот период японская угроза вовсе не рассматривается, но надо придумать противовес двум будущим "Фридрихам".

2. Конец 1895-начало 1896.

В этот период наш МГШ может получить сведения о согласовании будущей японской программы 6+4 (с последующим расширением до 6+6).

Но тут надо понять - почему наш МГШ может испугаться этой японской программы, если мы и так уже имеем (в постройке) 3 "Полтавы", "Наварина", "Сисоя", два "анти-фридриха" (итого уже 7 броненосцев - больше, чем японцы планируют иметь) + 2 броненосных крейсера ("Рюрик" и "Россия") + два больших "тарана".

Если мы ориентируемся на противодействие японской программе, то нам надо:

2.1. строить ББО для Балтики - чтобы у нас она не оставалась "голой", когда "большие парни" уйдут воевать с Японией.

2.2. построить ещё минимум 4 броненосных крейсера, чтобы сравняться с Японией по их численности.

Как-бы места для дополнительных ЭБР тут не очень-то и усматривается.

А вот место для ББО есть - либо для оставления на Балтике (см. п.2.1), либо для удлинения линии ЭБР против японских БрКр.

3. Конец 1897-начало 1898.

Появляются сведения о том, что немцы решили заменить 3 последних старых броненосца на трёх "кайзеров" + построить дополнительно 5 ЭБРов. В марте 1898 это оформилось в готовый "Первый Военно-Морской закон".

Вот тут да - ясно, что если мы хотим удержать паритет с немцами, то надо быстро строить и много.

Отредактированно shuricos (03.03.2025 12:17:06)

Всё вышеизложенное - IMHO

#2504 03.03.2025 13:37:19

- адм

- Лейтенантъ

- Откуда: Ижевск

- Сообщений: 6015

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

shuricos написал:

#1640758

2.2. построить ещё минимум 4 броненосных крейсера, чтобы сравняться с Японией по их численности.

Какое у них будет тактическое назначение?

Если с рейдерами всё понятно - тактика была разработана уже давно, то использование БрКР в одном строю с ЭБР как у японцев вообще не прорабатывалось даже на уровне ТЗ.

Не следует думать, что новые идеи побеждают путем острых дискуссий, в которых создатели нового переубеждают своих оппонентов. Старые идеи уступают новым таким образом, что носители старого умирают, а новое поколение воспитывается в новых идеях, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся.

#2505 03.03.2025 13:46:57

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

адм написал:

#1640767

использование БрКР в одном строю с ЭБР как у японцев

А я не уверен, что наши в то время (скажем, на начало 1896 года, когда была утверждена японская кораблестроительная программа) знали, что японцы будут использовать БрКр в одном строю с ЭБР.

Я даже не уверен, что сами японцы ещё понимали - как будут использовать свои будущие БрКр. А, вероятно, и не знали ещё - какими будут эти БрКр.

Заметьте - даже в Бою в Жёлтом море японские "асамоиды" не были включены в линию с броненосцами и гарибальдийцами, а действовали отдельно в качестве флагманских кораблей крейсерских отрядов.

Так что, вполне вероятно, что узнав о японской Программе-1896, МГШ не спешил бы заказывать какие-то БрКр в противовес японским, а дожидался бы информации о том, какими же будут будущие противники.

Либо наши продолжали бы строить линию рейдеров-"рюриковичей" по инерции (чего, в РеИ и требовал Николай II - продолжать строить крейсера по типу "Россия").

Всё вышеизложенное - IMHO

#2506 03.03.2025 14:34:35

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Стволяр написал:

#1640731

с проектным водоизмещением в 10750 тонн, машинами в 10500 л.с. по проекту и проектным ходом в 17,0 узлов, с основным вооружением из 4-305х40 и 12-152х45.

Когда немцы в 1896 году решили строить второго "кайзера" ("Вильгельма II"), то флотские потребовали вернуть нормальные 12" пушки.

Сделали расчёт - оказалось, что для этого на 11.000-тонном ЭБРе придётся переполовинить СК, т.е. на борт осталось бы только четыре-пять 15-см пушек.

При этом скорость корабля - 17,5 узлов.

Поэтому я не уверен, что удалось бы на нашем 17-узловом АИ-броненосце довести число 6" пушек до шести на борт.

Тем более - если мы ещё хотим иметь 2 яруса брони: немцам на их "кайзерах" не удалось даже один дополнительный (пусть даже не полный) пояс соорудить.

Дополнительный (хотя бы один) пояс считаю обязательным, поэтому чем-то надо жертвовать.

Скорее всего:

1. Скоростью (всё равно придётся с "Полтавами" в одном строю ходить)

2. Численностью и/или калибром СК (англичане считали, что на дальности более 6000 ярдов, т.е. около 30 кабельтовых, 6" пушки почти бесполезны) - оставить его только в качестве де-факто пристрелочного.

Всё вышеизложенное - IMHO

#2507 03.03.2025 17:19:50

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

shuricos написал:

#1640771

Поэтому я не уверен, что удалось бы на нашем 17-узловом АИ-броненосце довести число 6" пушек до шести на борт.

Понимаете, уважаемый коллега, по сути то, что я тут предложил - это, как уже говорилось, реальная "полтава" (10960 тонн и 17,0 узлов по проекту), только слегка "ошкуренная наждачкой" (минус 4 башни 152-мм пушек - именно сами установки без орудий и без брони - вот тебе и нарисованные здесь 200 тонн экономии). Соответственно, на фут меньше, чем у реальных "полтав", и ширина - так как не нужно вписывать в корпус сравнительно габаритные башенные установки шестидюймовок. Отношение длины по ватерлинии к ширине 5,29 против 5,27 у реальной "Полтавы", средняя осадка на полфута меньше.

Понятно, что при строительстве в тогдашней России этот корабль получит минимум тонн 500 перегрузки, что скажется и на его скорости. Но, как знать, может, и дотянется до 17 узлов на пределе своих возможностей с учетом изменений по корпусу.

А что касается артиллерии - повторно обращаясь к опыту "Полтавы", смею заметить, что свои 12 стволов СК оно несла достаточно спокойно. Здесь же корабль, по факту мало чем (принципиально) от "Полтавы" отличающийся. А второй ярус каземата с броней и 6-152х45 в нем - по высоте расположен там же, где у реальных "полтав" имелись четыре "головы" башен СК с их броней и 8-152х45 в этих башнях.

Тут скорее в другом загвоздка (и за это в ЖЖ меня уже попинали) - полный пояс по ватерлинии с такой толщиной центральной части (279 мм) без скоса скорее всего в 1892-1893 годах идеологически еще бы не прокатил. Вот к концу 1894 - началу 1895 года - возможно.

С уважением. Стволяр.

Отредактированно Стволяр (22.05.2025 15:37:13)

Странно, почему многие авторы, пишущие о броненосных кораблях, так манкируют описанием собственно брони?! Ведь броня в броненосных кораблях – это же самое вкусное! (С)

#2508 03.03.2025 18:35:09

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Ну, если бы действительно получилось, то это вышел бы реально идеальный эскадренный броненосец 1895 года: вполне можно предположить, что пара таких могла быть заказана в 1895 вместо «Пересвета» и «Осляби» в качестве противовеса паре «кайзеров» с возможностью послать их Суэцким каналом на Дальний Восток против пары японских «Фудзи».

Всё вышеизложенное - IMHO

#2509 03.03.2025 19:09:38

- Эд

- Адмиралъ, лучший исследователь 2009

- Сообщений: 11034

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

shuricos написал:

#1640783

с возможностью послать их Суэцким каналом на Дальний Восток

Для уменьшения осадки можно было проработать проекты увеличенной ширины (и улучшенной остойчивости).

"Проект Гуляева".

#2510 03.03.2025 21:22:58

- CVG

- Гардемаринъ

- Гроза дредноутов яматообразных Супердредноут "Слава" по кличке "Балтийский танк Славик".

- Сообщений: 4348

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Стволяр написал:

#1640780

минус 4 башни 152-мм пушек - именно сами установки без орудий и без брони - вот тебе и нарисованные здесь 200 тонн экономии

Башни дают экономию массы, а не ее прибавку.

Когда я поступаю хорошо - об этом ни кто не вспоминает. Когда я поступаю плохо - об этом ни кто не забывает.

#2511 03.03.2025 23:08:20

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

CVG написал:

#1640795

Башни дают экономию массы, а не ее прибавку.

А я ведь могу и посчитать, уважаемый коллега...  Общий каземат на 8-152х45 со 127-мм бортовой и траверзной броней и 25,4-мм крышей - примерно 230+120=350 тонн брони. Одно орудие 152х45 со станком на центральном штыре, типовым боезапасом и принадлежностями - 26,05 тонны по русским справочным данным 1901 года. Докинем также примерно четверть от этого значения на элеваторы боезапаса и оборудование погребов на каждую пушку. Итого выйдет примерно 610,5 тонны на 8 орудий 152х45 при размещении их в общем каземате. Тонны имеются в виду английские.

Общий каземат на 8-152х45 со 127-мм бортовой и траверзной броней и 25,4-мм крышей - примерно 230+120=350 тонн брони. Одно орудие 152х45 со станком на центральном штыре, типовым боезапасом и принадлежностями - 26,05 тонны по русским справочным данным 1901 года. Докинем также примерно четверть от этого значения на элеваторы боезапаса и оборудование погребов на каждую пушку. Итого выйдет примерно 610,5 тонны на 8 орудий 152х45 при размещении их в общем каземате. Тонны имеются в виду английские.

Насчет башен ОСЗ, стоявших на "полтавах" - вот мое трехлетней давности изучение этого вопроса:

"В отношении башен конструкции Обуховского сталелитейного завода, которыми оснащались эскадренные броненосцы типа «Полтава» и одиночный «Ростислав», С.В.Сулига в своей работе «Эскадренные броненосцы типа «Полтава» (Москва, 2005 год) на странице 23 приводил только массу бронирования этих башен (41 тонна – вращающаяся часть, 29 тонн – барбет).

Но и книга С.В.Сулиги, и копирующая его в части приводимой массы башенной брони совсем свежая работа В.Я.Крестьянинова и Л.А.Кузнецова «Эскадренные броненосцы типа «Полтава» («Мидель-шпангоут», выпуск 51) содержат неверные сведения о горизонтальном бронировании этих башен, указывая для них 25-мм крышу. Между тем, благодаря помощи уважаемого kronma с Цусимских форумов недавно удалось установить, что крыша этих башен защищалась 50,8-мм броней на 12,7-мм рубашке. Из 50,8-мм брони выполнялись и комендорские колпаки на башне. Кроме того, башня имела 25,4-мм броневую подшивку (пол).

Поэтому вышеуказанные сведения нуждаются в перепроверке.

Для этого попробуем определиться сначала с размерами данных башен, в чем нам помогут их достаточно детальные чертежи в книге В.Я.Крестьянинова и Л.А.Кузнецова. При этом имеем следующие цифры:

высота башни по внешней кромке вертикальной брони – 8 футов 10 дюймов плюс 1 дюйм подшивки, выводимой вровень с внешней кромкой вертикальной брони (суммарно 2,718 м);

диаметр башни по внешней кромке вертикальной брони – 16 футов 1 дюйм (4,902 м);

диаметр верхнего кольца барбета по внешней кромке вертикальной брони – оценочно 11 футов 6 дюймов (3,505 м);

высота верхнего кольца барбета (по центру вращения башни) – 1 фут 6 дюймов (0,457 м);

диаметр нижнего кольца барбета по внешней кромке вертикальной брони – оценочно 10 футов 10 дюймов (3,302 м);

высота верхнего кольца барбета (по центру вращения башни) – 7 футов 6 дюймов (2,286 м).

В отношении массы броневых плит, которыми защищался барбет башен ОСЗ, некоторую ясность вносит «Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем-Новгороде. Отдел XVI – военно-морской» (Москва, 1896 год), на странице 30 приводящий такие сведения:

«196. Пятидюймовая сталеникелевая броневая плита для податочной трубы в башне броненосца «Севастополь». Вес плиты 275 пудов, размеры ее 7’6”х10’6”х5”. Для покрытия одной податочной трубы броненосца идет пять таких плит. …».

С учетом этого массива данных уже можно сделать относительно подробные вычисления, исходя из которых получаются следующие веса отдельных частей данных башенных установок:

вертикальная броня башни (127 мм) – примерно 40,11 метрической тонны;

крыша башни (50,8 мм) – около 6,8 метрической тонны;

комендорские колпаки (50,8 мм) и крышки башенных люков – около 1,0 метрической тонны;

подшивка (пол) башни (25,4 мм) – около 1,7 метрической тонны;

верхнее кольцо барбета (127 мм) – примерно 4,87 метрической тонны;

нижнее кольцо барбета (127 мм) – 22,52 метрической тонны.

Таким образом, масса башенной брони составляла в сумме около 77 тонн на установку.

Также в книге В.И.Колчака «История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники» (Санкт-Петербург, 1903 год) на странице 290 указан вес 6-дюймовых башен «Полтавы», «Севастополя» и «Петропавловска» в 6000 пудов (98,28 метрической тонны), что похоже на вес самой установки с броней вращающейся части. Если вычесть из него расчетные массы брони, то вес самой установки составит 48,67 метрической тонны. А если прибавить расчетную массу брони барбета – будут расчетные 125,67 метрической тонны как масса всей башни ОСЗ с броней, но без орудий и подкреплений в корпусе.".

Итак, 125,67 метрической тонны на одну башню ОСЗ - или 123,69 английской тонны, которыми я оперировал выше. То есть на 8 орудий 152х45 для размещения в двухорудийных башнях с их броней, но без орудий и подкреплений в корпусе - 494,76 английской тонны.

Сами орудия без станков, масса которых входит в массу башенных механизмов, но с принадлежностями и типовым боезапасом - 8Х20,75=166 английских тонн.

Сумма - 660,76 английской тонны. Повторюсь, это не считая подкреплений в корпусе, которые для башен будут вполне ощутимы по массе.

А теперь вспоминаем, что более поздние башни Металлического и Путиловского заводов весили еще больше - у возвышенных концевых башен броненосцев типа "Бородино" 150 тонн по проекту, фактически у башен МЗ усредненно около 154,57 английской тонны у МЗ и около 140,76 английской тонны у ПЗ. У аналогичных башен "Цесаревича" - около 145,92 английской тонны. Опять же, это все без самих пушек и без учета подкреплений в корпусе для башен.

В общем, не будет башенный средний калибр меньше весить. Ну вот никак...

С уважением. Стволяр.

Странно, почему многие авторы, пишущие о броненосных кораблях, так манкируют описанием собственно брони?! Ведь броня в броненосных кораблях – это же самое вкусное! (С)

#2512 03.03.2025 23:12:47

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

shuricos написал:

#1640783

пара таких могла быть заказана в 1895 вместо «Пересвета» и «Осляби»

Давайте посмотрим, какой дальнейший эффект могло бы иметь такое развитие кораблестроения после принятия Программы-1898 (экстренная постройка 8 броненосцев).

1. Вместо "Победы" в 1898 году в Большом каменном эллинге Балтийского завода закладывается третий "супер-Сисой".

Построенный в те же сроки, что и РеИ-"Победа", он успевает на РЯВ.

2. В том же 1898 году в Большом каменном эллинге Нового адмиралтейства закладывается четвёртый "супер-Сисой" - на полгода раньше, чем РеИ "Бородино", которое задержалось из-за отсутствия чертежей "Цесаревича", которых французы не дали, потому что сами ещё не имели.

А в АИ чертежи супер-Сисоя не только есть, но и хорошо отработаны, потому что только что в этом самом эллинге был построен предыдущий "супер-Сисой" - "супер-сисойный Ослябя".

Соответственно, стапельный период этого "супер-сисойного Бородино" был бы не только меньше, чем "супер-сисойного Осляби" (37 месяцев), но и меньше, чем у РеИ-"Бородино" (28 мес).

Т.е. "супер-сисойный Бородино" сошёл бы на воду не в августе 1901, и даже не на полгода раньше (потому что на полгода раньше заложен), т.е. в феврале 1901, а осенью (в ноября?) 1900.

Если у него срок достройки будет такой же, как у РеИ-"Бородино", т.е. 3 года, то он войдёт в строй в ноябре 1903, т.е. к РЯВ всё равно не успевает.

3. В Большом Каменном эллинге Балтийского завода закладывается пятый "супер-Сисой" - на 3 месяца раньше, чем РеИ "Александр III", т.е. не в августе, а в мае 1899.

Причём, опять же, поскольку Балтийский завод перед этим уже построил 2 "супер-Сисоя", то он построит "супер-сисойного Александра III" быстрее, чем РеИ-"Александра III".

Вероятно, он построил бы его в те же сроки, что и РеИ-"Суворова" - т.е. менее, чем за 14 месяцев.

Т.е. пятый "супер-Сисой" был бы спущен на воду в июле 1900.

Если бы он был достроен в те же сроки, что и РеИ-"Суворов" (23 месяца), то "супер-сисойный Александр III" вошёл бы в строй в июне 1902 года, т.е. может прибыть на Дальний Восток уже к началу 1903 года - успевает на РЯВ.

4. Соответственно, далее там же (в Каменном эллинге Балтийского завода) строится шестой "супер-Сисой" - "супер-сисойный Суворов" в столь же сжатые сроки, как РеИ-"Слава":

- стапельный период менее 10 месяцев, т.е. в АИ - с июля 1900 по май 1901,

- достройка 22 месяца, т.е. в АИ - с мая 1901 по март 1903.

Вполне может успеть к началу 1904 года (если МГШ не про...пустит сроки, как с "Ослябей").

5. Далее в том же Большом эллинге Балтийского завода строится седьмой "супер-Сисой" - "супер-сисойная Слава".

Строится с такой же скоростью, как и РеИ-"Слава", т.е. в АИ:

- стапельный период с мая 1901 по март 1902,

- достройка с марта 1902 по январь 1904.

К началу РЯВ не успевает, но может успеть к АИ-БЖМ.

6. Восьмой (не по порядку закладки, а по перечислению) "супер-Сисой" - "супер-сисойный Орёл" будет построен на Галерном острове в те же сроки, что и РеИ-Орёл.

На РЯВ не успевает.

==============

Итого - вместо 5 "бородинцев" и 3 "поперослей" строим 8 "супер-Сисоев", из которых к началу 1904 года успевают на Дальний Восток только 4.

Причём, все 4 - Балтийского завода.

Всё-таки, это лучше, чем в РеИ, когда только 2 броненосца ("Пересвет" и "Победа") успели к РЯВ.

Отредактированно shuricos (03.03.2025 23:44:29)

Всё вышеизложенное - IMHO

#2513 03.03.2025 23:52:01

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Leopard написал:

#1640718

для этих целей ЭБР не подойдет никоим образом, ну разве что в виде реинкарнации "Поповок"

Кстати, "Гангут" по проекту (6592 т) должен был иметь осадку всего 21 фут (6,4 м), но фактически получилось почти 23 фута (7 м).

Интересно было бы "покрутить" проект "Гангута" на предмет превращения его в "большой броненосец береговой обороны":

МТК предложил заменить сталежелезную броню более тонкой и прочной гарвеированной или уменьшить ее толщину механической обработкой. Остановились на замене главного 406-мм пояса 229-, а 203- плит 152-мм. Это позволяло уменьшить нагрузку на 374 т и осадку на 0,3 м, что, однако, полностью не решило проблему. Поэтому предполагалось 305-мм орудие заменить 254-мм, снять 20 сфероконических мин заграждения, а также паровой и гребной катера. Замена 229-мм орудии новыми скорострельными 152-, дававшая еще 150 т выигрыша в массе

Т.е. этими мерами около 45 см отыграть можно было даже на РеИ "Гангуте" - получилась бы осадка 21,5 фут (6,55 м).

Отредактированно shuricos (03.03.2025 23:55:42)

Всё вышеизложенное - IMHO

#2514 04.03.2025 03:24:38

- Leopard

- Контръ-Адмиралъ

- Откуда: Нижний Новгород

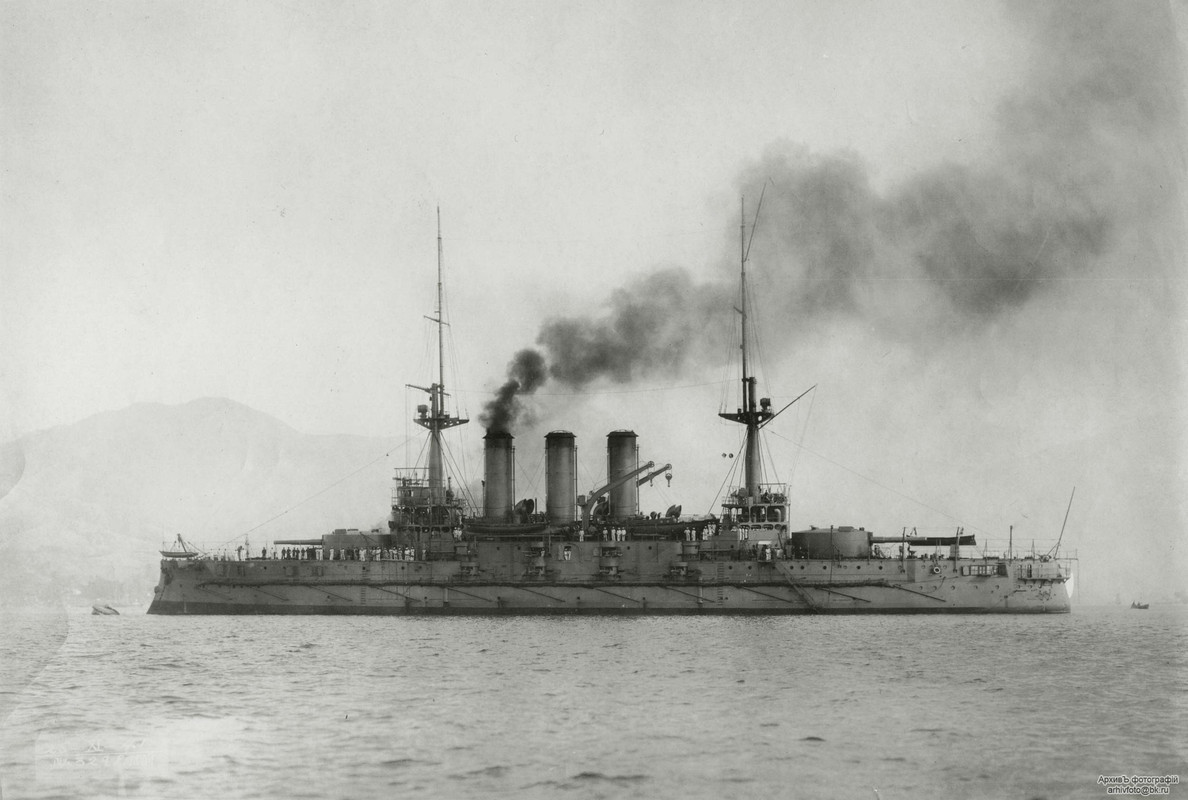

- ЭБР Князь Потемкин Таврический

- Сообщений: 9006

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Стволяр написал:

#1640800

Одно орудие 152х45 со станком на центральном штыре, типовым боезапасом и принадлежностями - 26,05 тонны по русским справочным данным 1901 года. Докинем также примерно четверть от этого значения на элеваторы боезапаса и оборудование погребов на каждую пушку.

в РИФе на 6"/45 с БК и системами подачи отводилось 28,5 т

Брони и артиллерии много не бывает

#2515 04.03.2025 03:25:31

- Leopard

- Контръ-Адмиралъ

- Откуда: Нижний Новгород

- ЭБР Князь Потемкин Таврический

- Сообщений: 9006

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Стволяр написал:

#1640800

В общем, не будет башенный средний калибр меньше весить. Ну вот никак...

это зависит какие башни будем ставить )

Брони и артиллерии много не бывает

#2516 04.03.2025 07:27:27

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

В общем, не будет башенный средний калибр меньше весить.

При том, что каземат (в отличие от башен) образует серьезный защищенный объём.

И ещё обеспечивает дополнительное прикрытие горизонтальной броне.

Всё вышеизложенное - IMHO

#2517 04.03.2025 07:48:55

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Leopard написал:

#1640811

в РИФе на 6"/45 с БК и системами подачи отводилось 28,5 т

Это смотря когда и для каких станков, уважаемый коллега. Для более поздних станков ПМЗ Ваша цифра в принципе справедлива (только без учета систем подачи):

Но для "родных" станков Канэ по состоянию на 1901 год - там другие цифры:

Leopard написал:

#1640812

это зависит какие башни будем ставить )

Вы правы, чуть конкретизирую свой вывод - "при прочих равных условиях (количество и тип орудий, величина их боезапаса) башенный СК в двухорудийных башнях, принятых в Российском императорском флоте, будет весить больше, чем аналогичный СК, размещенный в общем каземате".

И даже с "отдельными казематиками" "а ля "Пересвет" будет примерно такая же картина. Сколько там на них брони пошло, заказанной в Америке? 330 тонн? Вот и считайте, что по 33 тонны на каждый из 10 казематов. Плюс пушка 26,05 тонны. В сумме на все 10 - 590,5 тонны.

С уважением. Стволяр.

Отредактированно Стволяр (04.03.2025 07:57:19)

Странно, почему многие авторы, пишущие о броненосных кораблях, так манкируют описанием собственно брони?! Ведь броня в броненосных кораблях – это же самое вкусное! (С)

#2518 04.03.2025 13:46:43

- Ольгерд

- Участник форума

- Откуда: Петропавловск-Камчатский

- Атомный броненосный подводный десантный драккар УРО ледового класса "НЕПОКОБЕЛИМЫЙ"

- Сообщений: 3079

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

shuricos написал:

#1640758

Там изначально планировалось 2 х6" на борт в батарее + 2х120-мм на борт в угловых казематах.

Потом от 120-мм отказались, добавив одну 6" на борт в батарею.

Т.е. рабочий вариант:

1. вернуть 120-мм в угловые казематы вместо третьей шестидюймовки.

2. оставшиеся две шестидюймовки заменить на 2...4 х 120-мм в батарее или казематах.

Вот именно этот момент мне и не совсем понятен:

Зачем тогда разменивать бортовые 2 - 120мм-ки в угловых казематах на одну 152мм-ку именно в батарее? Чтобы довести число 6"-вок до шести (всего-то трёх в бортовом залпе)? А теперь встречный вопрос - а что мешало заменить изначально предполагавшиеся 4 - 120мм-ки в угловых казематах именно на 4 - 152мм-ки? А в броневой батарее оставить лишь одну 6"-ку? Или же (на мой взгляд, ещё лучше) - вообще убрать всю эту т.н. "бронированную батарею", а вместо неё поставить 8 - 152мм в отдельных палубных установках за броне-щитами (как на той же "Ясиме"), и местным противоосколочным бронированием (переборками-экранами), например в 51-76-102мм?

Отредактированно Ольгерд (04.03.2025 13:52:11)

Правду знает каждый, и у Каждого она своя. Истина же единственна во Вселенной, но её не знает никто.

Искренность - Чести не в упрёк!

Живи как Ной - греби, а не ной!

#2519 04.03.2025 14:18:39

- Ольгерд

- Участник форума

- Откуда: Петропавловск-Камчатский

- Атомный броненосный подводный десантный драккар УРО ледового класса "НЕПОКОБЕЛИМЫЙ"

- Сообщений: 3079

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

CVG написал:

#1640795

Башни дают экономию массы, а не ее прибавку.

Коллега, вот тут опять же оспорю! Башни конечно может и дают некоторую "экономию массы", но исключительно лишь как защита этих же самих башенных орудий, но не более того! Ибо, ежели даже абстрактно развернуть 2-х орудийную башню в некую "полу-башню" (по факту в каземат на одно лишь орудие СК), то всё равно получится Экономия , ибо - МОТОРОВ (и МЕХАНИЗМОВ) уже НЕНАДОБНО! Именно что для ПОВОРОТА этой самой "башни"...

Правду знает каждый, и у Каждого она своя. Истина же единственна во Вселенной, но её не знает никто.

Искренность - Чести не в упрёк!

Живи как Ной - греби, а не ной!

#2520 04.03.2025 14:21:48

- Ольгерд

- Участник форума

- Откуда: Петропавловск-Камчатский

- Атомный броненосный подводный десантный драккар УРО ледового класса "НЕПОКОБЕЛИМЫЙ"

- Сообщений: 3079

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

CVG написал:

#1640795

Башни дают экономию массы, а не ее прибавку.

Кроме того, именно что каземат даёт дополнительную защиту всему расположенному за ним пространству/объёму.

Правду знает каждый, и у Каждого она своя. Истина же единственна во Вселенной, но её не знает никто.

Искренность - Чести не в упрёк!

Живи как Ной - греби, а не ной!

#2521 04.03.2025 17:32:20

- Leopard

- Контръ-Адмиралъ

- Откуда: Нижний Новгород

- ЭБР Князь Потемкин Таврический

- Сообщений: 9006

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Стволяр написал:

#1640817

Вы правы, чуть конкретизирую свой вывод - "при прочих равных условиях (количество и тип орудий, величина их боезапаса) башенный СК в двухорудийных башнях, принятых в Российском императорском флоте, будет весить больше, чем аналогичный СК, размещенный в общем каземате".

вот тут вы совершенно правы, башни с полноценным барбетом - штука весьма тяжелая, но можно было использовать башни (хотя точнее палубно-башенные установки с тонкой бронированной трубой подачи) аналогичные башням франковских крейсеров типа Латуш Тревиль или шведской Фульгии ... для сравнения весов: 150+т вес стандартной барбетной башни Мет. завода и 70 т вес франковской или шведской башни, а это уже "две больших Одесских разницы"

Отредактированно Leopard (04.03.2025 17:34:17)

Брони и артиллерии много не бывает

#2522 12.03.2025 23:21:55

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

А давайте посмотрим - что у нас было по докам.

В Кронштадте самым большим был Александровский (ныне Митрофановский) док:

- длина 182,88 м,

- ширина – 25,9 м,

- глубина порога – 9,14 м.

Его заложили в 1892 и ввели в строй в 1896.

https://kmolz.ru/f/imperatorskie_doki_z … 4_2016.pdf

И ещё были Константиновский и Николаевский, но они были поменьше.

Константиновский док был начат постройкой в 1861 году, закончен в 1876 году, причем обошелся в 2 725 000 рублей, Александровский док начат в 1892 году, закончен в 1896 году, причем постройка обоих этих доков при весьма плохом и неплотном наносном грунте Кронштадта была связана с очень сложными гидротехническими сооружениями: достаточно указать, что некоторые работы пришлось производить на глубине 54 футов ниже ординара.

Размеры этих доков следующие:

Константиновский: длина – 490 футов, ширина – 115, средняя глубина – 31 ½.

Александровский: длина – 600 футов, ширина – 124, средняя глубина – 36 ½.

https://www.livelib.ru/book/107102/read … yanskij/~6

Данные о ширине в разных источниках не сходятся.

И ещё был Петровский - он ещё меньше (по ширине) - только для канонерок и другой мелочи.

В Либаве

Были построены 2 сухих дока - Императрицы Марии и Императрицы Александры.

В 1901 г. в Либаве были окончены два больших сухих дока — Императрицы Марии и Императрицы Александры — размерами 183 х 25,9 х 9,14 м каждый.

https://military.wikireading.ru/13114

По доку Цесаревича во Владивостоке что-то не могу нормальную информацию найти, актуальную на момент его ввода в строй. Хотя точно помню, что где-то её видел.

Отредактированно shuricos (12.03.2025 23:24:36)

Всё вышеизложенное - IMHO

#2523 12.03.2025 23:35:54

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3619

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

Теперь давайте представим себе, что наши посмотрели на "Маджестиков", "психанули" и сказали, что хотят, чтобы у них был тоже большой... эскадренный броненосец - не менее 16 тысяч тонн.

Но чтобы он проходил в Суэцкий канал (т.е. осадка в полном грузу не более 26 футов = 7,9 м). По факту получится перевес и он проходить будет только в нормальном грузу - но и то хорошо.

От ширины доков (85 футов) отнимаем 7 футов (чтобы по 3,5 фута оставалось по бокам - чтобы можно было более или менее удобно вводить корабли в док), остаётся 78 футов, т.е. 23,8 м.

Как раз получается стандартное отношение ширины к осадке ровно 3:1 (78:26).

Если при вышеназванных ширине и осадке принять коэффициент общей полноты в 0,6, то получится, что длина корабля должна будет составить 141,35 м.

Т.е. L составит 5,94:1.

У нас было только 2 эллинга, в которых можно было бы строить броненосцы такого размера - это Каменные эллинги Балтийского завода и Галерного острова.

Даже Каменный эллинг Нового адмиралтейства уже не годился бы.

Но если принять КОП = 0,678 (как у "Ретвизана" - самый большой из наших броненосцев того времени), то длину можно сократить до 125 метров, тогда и в Каменном эллинге Нового адмиралтейства можно было бы строить.

Но такого "пухлячка" до высоких скоростей разогнать вряд ли бы получилось.

Отредактированно shuricos (12.03.2025 23:49:47)

Всё вышеизложенное - IMHO

#2524 13.03.2025 11:31:47

- CVG

- Гардемаринъ

- Гроза дредноутов яматообразных Супердредноут "Слава" по кличке "Балтийский танк Славик".

- Сообщений: 4348

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

shuricos написал:

#1641694

Но если принять КОП = 0,678 (как у "Ретвизана" - самый большой из наших броненосцев того времени), то длину можно сократить до 125 метров, тогда и в Каменном эллинге Нового адмиралтейства можно было бы строить.

Но такого "пухлячка" до высоких скоростей разогнать вряд ли бы получилось.

До высоких скоростей, это до каких? Пухляш Ретвизан в реале выдавал 18 узлов. Более того жирные американские линкоры и в годы 2МВ вполне обходились скоростью 21уз. Можно было пойти несколько другим путем. Увеличить габаритную ширину скажем до 24м, но при этом уменьшить КОП. Получился бы корабль 125х24м. Хотя конечно это лишнее. Наши реальные линкоры и в своих 13-15т были лучше английских 16т. А Ретвизан так и вообще был фактически "стандартным" англо-американским линкором. Ему только буквы ВВ на корпусе оставалось написать. В годы 2МВ на полном серьезе конкурировали между собой линкоры водоизмещение которых отличалось на десять и более тысяч тонн т.е. в 1,5-раза и больше.

Отредактированно CVG (13.03.2025 12:14:28)

Когда я поступаю хорошо - об этом ни кто не вспоминает. Когда я поступаю плохо - об этом ни кто не забывает.

#2525 14.03.2025 19:41:35

- адм

- Лейтенантъ

- Откуда: Ижевск

- Сообщений: 6015

Re: Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.

CVG написал:

#1641713

Пухляш Ретвизан в реале выдавал 18 узлов.

При мощности 17600 сил.

Ну а стройный Ринаун:

25 марта 1896 года, “Ринаун” совершил 8-часовой пробег при естественной тяге в котлах. При водоизмещении 12471 тонн, и 97,85 оборотах винтов механизмы развили 10780 и.с., а броненосец скорость хода 17,91 узла.

На 4-часовых испытаниях при форсированной тяге на полный ход, при водоизмещении 12901 тонн, среднем числе оборотов винта 104, скорость хода броненосца составила 18,75 узлов.

Не следует думать, что новые идеи побеждают путем острых дискуссий, в которых создатели нового переубеждают своих оппонентов. Старые идеи уступают новым таким образом, что носители старого умирают, а новое поколение воспитывается в новых идеях, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся.

- Форум

- » Альтернативная техника

- » Идеальный броненосец для РИФ 1895-1896: ТТХ, количество, применение.