Вы не зашли.

- Сейчас на борту:

- клерк

- [Подробнее...]

- Форум

- » От парусов к пару

- » Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

#576 20.11.2023 12:11:45

- швед2S8

- Участник форума

- крейсер"Неподвижный"

- Сообщений: 31

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Сибирский Стрелок написал:

#1591825

Художник? Название картины? В каком музее находится?

All Hands to the Pumps

Картина британского художника Генри Скотта Тьюка, написанная в 1888-89 годах

Музей и художественная галерея Пенли-Хаус, в городе Пензанс,Корнуолл.

https://en.wikipedia.org/wiki/All_Hands_to_the_Pumps

#577 20.11.2023 14:37:12

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Сибирский Стрелок написал:

#1591824

Юрген написал:

#1581193

Ну и урод! Однако тут художник ни при чем...

Сразу и "урод". В Цусиму б его. Проверить "уродство".

Так проверено войной - Цесаревич - Порт-Артуром, Бородинцы - Цусимой, Жорегибери, Голуа, Бувэ -Дарданеллами

#578 20.11.2023 17:58:13

- Эд

- Адмиралъ, лучший исследователь 2009

- Сообщений: 11031

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Боярин написал:

#1591978

Жорегибери

Адм. Жепратт сообщал о нем в отчете, что когда он прибыл в Дарданеллы на замену погибшего Буве, то он оказался полон пожароопасных материалов, погреба не были прикрыты бортовой броней, сам броневой пояс находился под водой, переборки кочегарки (stokehold bulkheads) были насквозь проржавевшие; система затопления погребов была такой дефектной, что корабль мог в любой момент загореться, взорваться или утонуть.

Так что, если бы такие корабли оказались при Цусиме, они бы быстро погибли.

#579 21.12.2023 14:44:53

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10901

#580 21.12.2023 14:49:12

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Эд написал:

#1591991

Адм. Жепратт

Не, не Жепрат, потому как а ля франсэ - Guepratt

#581 21.12.2023 16:40:35

#582 22.12.2024 19:22:38

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10901

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

#583 17.01.2025 23:27:17

- Mitry

- Капитанъ II ранга

- Откуда: Москва

- Сообщений: 5844

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

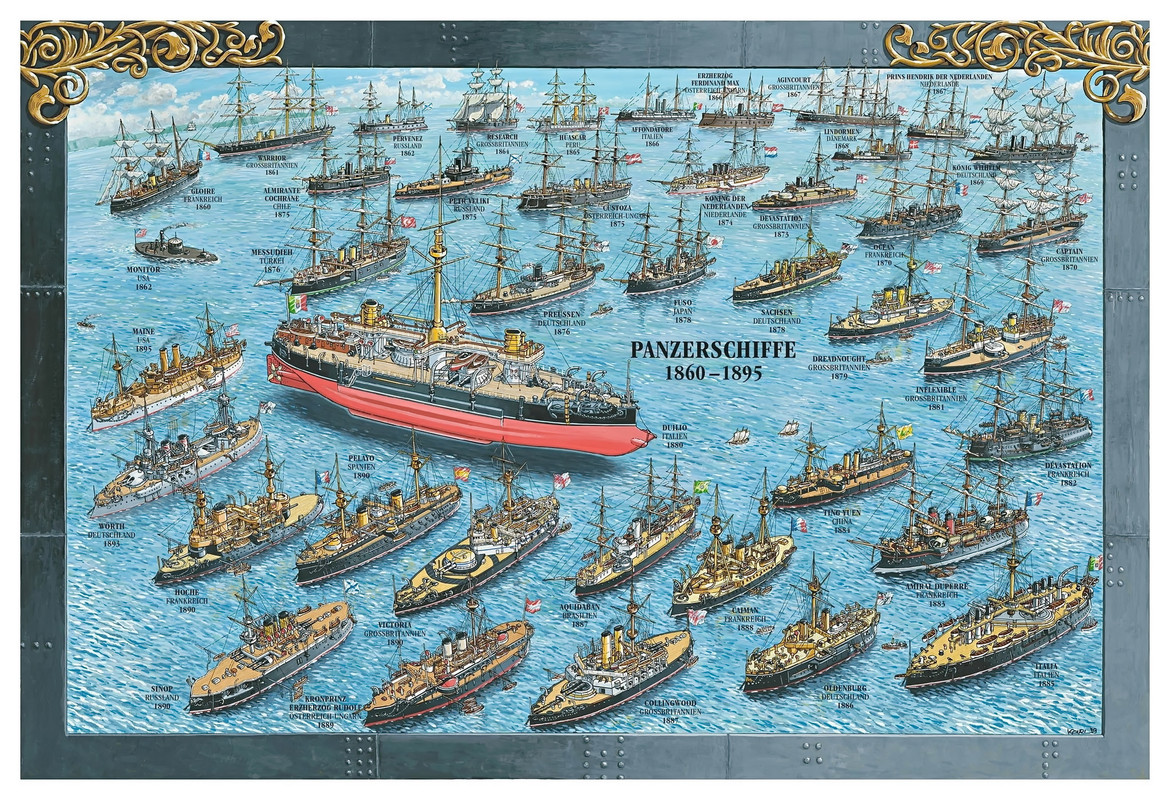

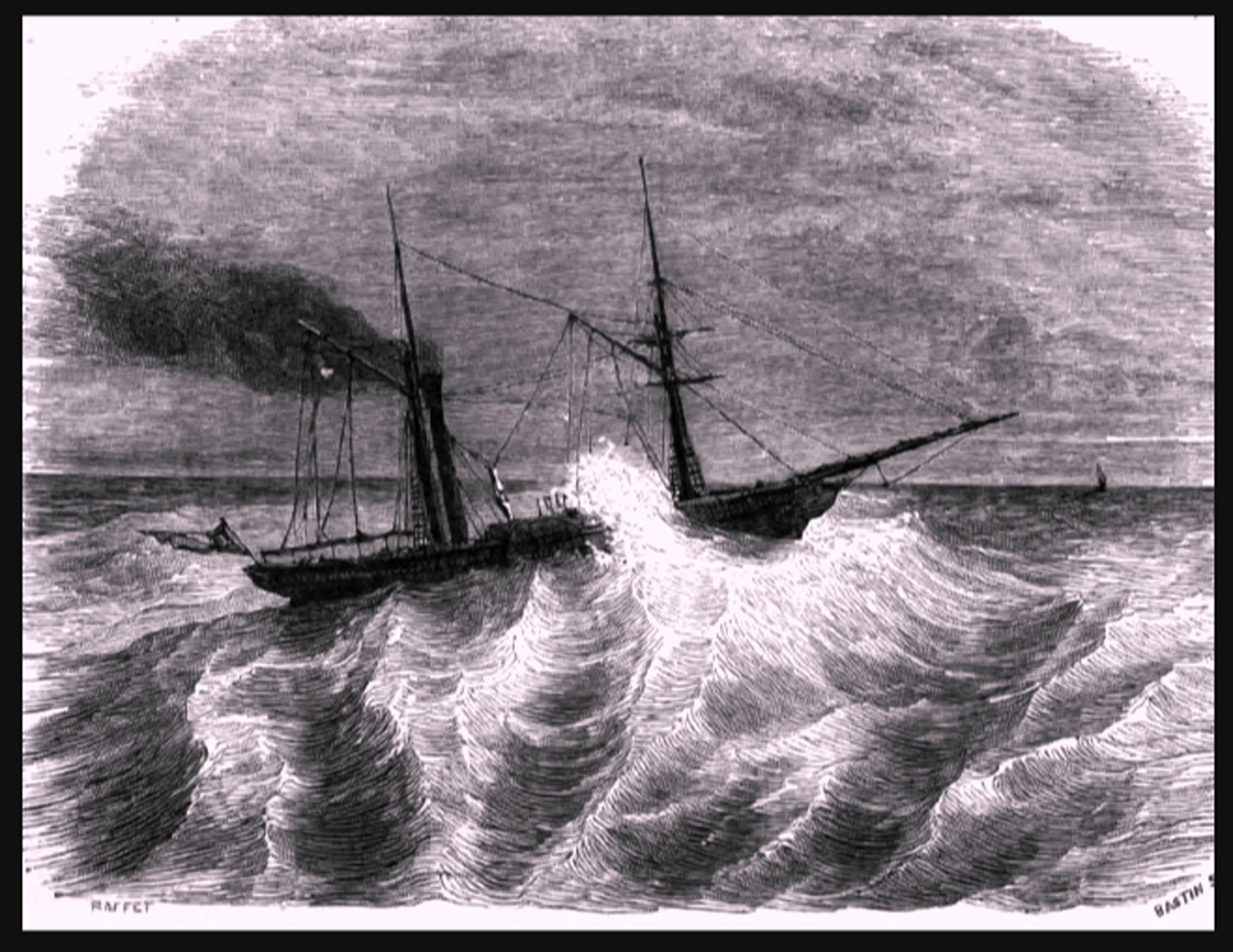

Работа иллюстратора Karl Gärtner

https://www.mannheimer-morgen.de/fotos_ … l?&npg

Всѣ, всѣ, мы обнимаемъ необъятное, хотя поэтъ Прутковъ и говоритъ, что никто не въ силахъ обнять необъятное. Дружининъ. Замѣтки Петерб. журналиста.

#584 24.01.2025 14:02:57

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

#585 27.01.2025 15:10:24

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10901

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

#586 16.04.2025 20:08:09

- STEFAN

- Участник форума

- Откуда: Ростов-на-Дону

- прам "Близко не подходи!"

- Сообщений: 2211

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Знаю - не все мне рады,

Но в сердце моем нет страха.

Мне достаточно тех, кто рядом,

Остальные - идите на ...

#587 28.04.2025 11:32:06

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Старая Ладога. Никольский монастырь и крепость святого Георгия 1841

ЛАГОРИО Л. Ф.

Старая Ладога. Никольский монастырь и крепость святого Георгия.

1843.

Холст, масло. 29,5 × 36,5.

Справа внизу: Лагорiо 1843.

Пост. в 1918 из собрания Е. Г. Шварца.

Ж-2855.

Это произведение, созданное в первый год обучения начинающего живописца в Академии художеств, является одной из самых ранних работ Лагорио. Для натурных занятий шестнадцатилетний художник выбрал древнейшее поселение северо-запада России на берегу реки Волхов. Лагорио пленило сочетание холмистого ландшафта и культовых построек, столь характерное для средневековых архитектурных ансамблей. Художника интересовала также современная жизнь исторического места. На фоне Георгиевского и Никольского храмов, основанных в XII веке, изображены дымящие пароходы, парусные и рыбацкие лодки. Будничное настроение картине придает общий сероватый колорит, типичный для северной природы. (С. Кривонденченков)

Возможно, будет полезен пароход «Усердный», который с 1841 по 1854 год, в периоды навигации, крейсировал между Санкт-Петербургом, Кронштадтом, Свеаборгом, Гангутом и Ревелем. 1

«Усердный» — колёсный пароход Балтийского флота Российской империи, спущен на воду в 1839 году.

В 1830 году на Ладоге появился первый пароход, а в 1842 году по нему пролегла первая регулярная пароходная линия – тогда было основано Общество ладожского пароходства. Пароходы стали совершать регулярные рейсы между Шлиссельбургом, Сердоболем, между островами Валаам и Коневец.

Отредактированно Strannik4465 (28.04.2025 21:29:06)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#588 28.04.2025 19:59:31

- STEFAN

- Участник форума

- Откуда: Ростов-на-Дону

- прам "Близко не подходи!"

- Сообщений: 2211

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Strannik4465 написал:

#1646142

Старая Ладога. Никольский монастырь и крепость святого Георгия 1841

Красиво! А что за пароход тогда по Ладоге ходил?

Знаю - не все мне рады,

Но в сердце моем нет страха.

Мне достаточно тех, кто рядом,

Остальные - идите на ...

#589 08.05.2025 20:16:10

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

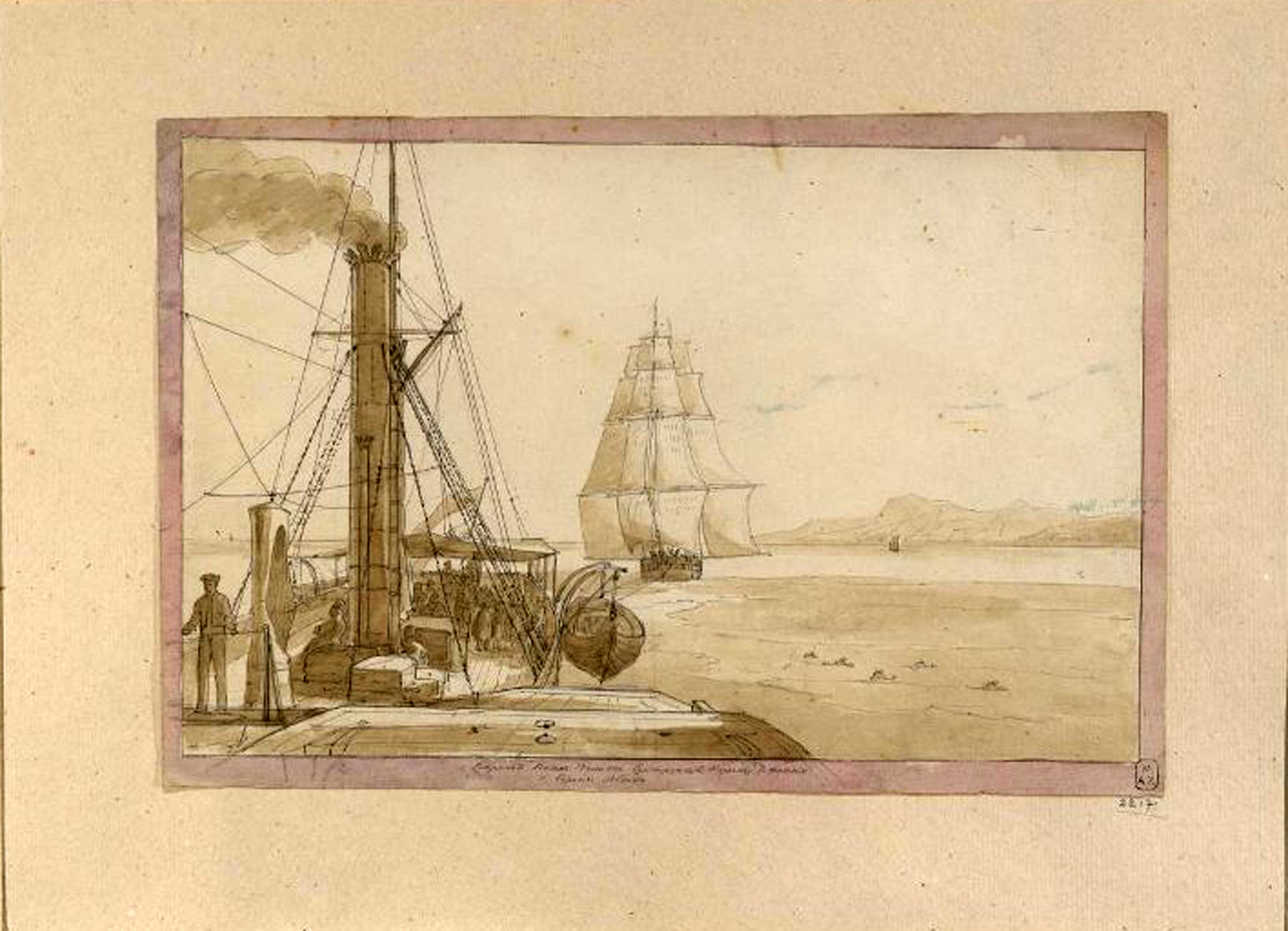

Пароход Петр Великий , буксирующий корвет Ифигению у берегов Абхазии. 1836.

«Ифиге́ния» — 22-пушечный парусный корвет Черноморского флота Российской империи.

Парусный корвет, длина судна по сведениям из различных источников составляла от 36,7 до 36,8 метра, ширина от 9,9 до 10,5 метра, а осадка от 4,5 метра. Вооружение судна составляли 22 (20) орудия, а экипаж состоял из 180 человек

Корвет «Ифигения» был заложен в Николаеве 6 сентября 1833 года и, после спуска на воду 30 мая 1834 года, вошёл в состав Черноморского флота России. Строительство вёл корабельный мастер В. Апостоли

В 1835 и 1839 годах находился в распоряжении русского посланника в Греции. При этом в 1835 году в Пирее выиграл гонку у английского фрегата «Портленд», на которую был вызван его командиром. А в 1839 году совершал плавание в Ливорно. С 1836 по 1838 год, а также с 1840 по 1847 год в составе эскадр и отрядов принимал участие в операциях у берегов Кавказа. В составе эскадр С. А. Эсмонта и С. П. Хрущова принимал участие в высадке десантов, основавших укрепления на мысе Адлер в устье реки Шапсухо, для создания Кавказской укрепленной береговой линии. 10 и 22 мая 1840 года в составе эскадры М. П. Лазарева принимал участие в высадке десантов, которые отбили захваченные горцами Вельяминовский и Лазаревский форты. С июня по август 1842 года с кадетами на борту находился в практическом плавании в Чёрном море

В 1843 году совершал плавания между портами Чёрного моря

В 1848 году корвет «Ифигения» был отчислен к порту[

Командирами корвета «Ифигения» в разное время служили:

граф Е. В. Путятин (1834—1836 годы).

П. М. Юхарин (1837—1840 годы).

П. И. Касторф (1841—1845 годы).

М. И. Ставраки (1846—1847 годы).

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#590 08.05.2025 20:55:14

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

петр великий

Работы художника Никанора Чернецова сопровождавшего в 1836 г. новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова во время его поездки в Турцию.

Деревянный пароход «Пётр Великий» был заказан за казенный счёт специально для перевозки грузов и пассажиров между портами Чёрного и Азовских морей.

Строился в Англии. Заложен 26 мая 1834 г., 7 августа 1834 г. спущен на воду и уже в октябре того же года вошёл в строй.

Водоизмещение: 270 т.

Размерения: длинна 39,6 м, ширина 6.3 м, осадка 2,44 м.

Главные механизмы: две одноцилиндровые ПМ, два котла.

Мощность: 100 л. с.

Вооружение: 1853 г. – 2 3-фунт. фальконета, 1854 г. – 4 12-фунт. карронады.

С момента вступления в строй и до начала Крымской войны занимался тем, для чего, собственно и был построен - возил людей, а так же грузы между портами черноморского бассейна. К началу войны обслуживал линию Одесса-Галац. Интересно, что, несмотря на свою сугубо гражданскую службу, пароход формально числился за ЧФ (по состоянию на 1853 г. был приписан к 35-фл. экипажу 4-й флотской дивизии). Во время войны находился в Николаеве и Депро-Бугском лимане. Служил в качестве буксировщика гребных канонерских лодок Очаковского отряда (в этом качестве принял участие в бою у Николаевского ретраншемента 22 сентября 1854 г.), кроме того, активно привлекался к воинскими перевозкам. Войну благополучно пережил и вскоре после её окончания был списан.

В 1857 г. приобретен РОПиТом. В сентябре 1857 г. признан негодным для плавания.

Отредактированно Strannik4465 (08.05.2025 23:21:53)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#591 11.05.2025 09:03:15

- Симен2

- Участник форума

- Сообщений: 266

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Strannik4465 написал:

#1647206

«Ифиге́ния»

Понятно, что Вы привели справку из справочника А. Чернышева со всеми ошибками, присущими ему. Эту справку легче переписать, чем исправлять, например,

Strannik4465 написал:

#1647206

1839 годах находился в распоряжении русского посланника в Греции

Фактически с 1838 г. (18.09. ушел из Севастополя) по 1840 г.

Strannik4465 написал:

#1647206

эскадр С. А. Эсмонта

Фактически отряда судов Абхазской экспедиции к/а С.А. Эсмонта.

Strannik4465 написал:

#1647206

для создания Кавказской укрепленной береговой линии

Эта фраза лишена всякого смысла.

Strannik4465 написал:

#1647206

С июня по август 1842 года с кадетами на борту находился в практическом плавании в Чёрном море

С 9.07. по 25.08.1842 г. с кадетами Черноморской штурманской роты, но почему-то нет того, что в 1836 г. с бригом "Фемистокл" находился в плавании с гардемаринами, причем это был достаточно боевой поход, т. к. гардемарины "знатно порезвились" уничтожая контрабандные плавсредства.

А с рисунком непонятно, т. к. из Отчетов следует, что корвет большую часть плавания буксировался пароходом "Петр Великий" в 1835 г., обеспечивая осмотр Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором графом М.С. Воронцовым портов и пунктов Феодосия, Керчь, Анапа, Суджук-Кале, Редут-Кале, Поти и Бомборы. В 1836 г. корвет также находился в распоряжении М.С. Воронцова, но нет сведений, что он ходил на буксире парохода. Может быть 1836 г. - это дата, когда был создан рисунок ?

Но что удивляет в Вашем сообщении это то, что Вы не указываете чины адмиралов и командиров, притом Е.В. Путятин был возведен в потомственное графское достоинство 6.12.1856 г., а при назначении на должность командира корвета 21.02.1834 г. имел чин лейтенанта, а 30.08.1834 г. был произведен в капитан-лейтенанты.

Кроме того, А. Чернышев достаточно добросовестно проштудировал 13 частей Общего морского списка и указал только года, но это верно достаточно приблизительно только до 1826 г., т. к. при создании списка использовались формулярные списки, в которых указывались года, когда тот или иной офицер находился в плавании, а после окончания кампании суда сдавались т. н. Портовому ведомству, а команды и офицеры отчислялись в экипажи, но с 1826 г. командиры должны были оставаться ответственными за судно не только во время кампаний.

Поэтому правильно было бы, например, Е.В. Путятина считать командиром с 21.02.1834 г. по 1.01.1837 г.. хотя, конечно, понятно, что он сдал корвет капитан-лейтенанту П.М. Юхарину несколько позже приказа о назначении (примерно через полмесяца от даты приказа).

Справка по "Петру Великому" достаточно поверхностная, хотя даже из книги Н.А. Залесского можно было бы почерпнуть больше информации.

#592 12.05.2025 18:00:50

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

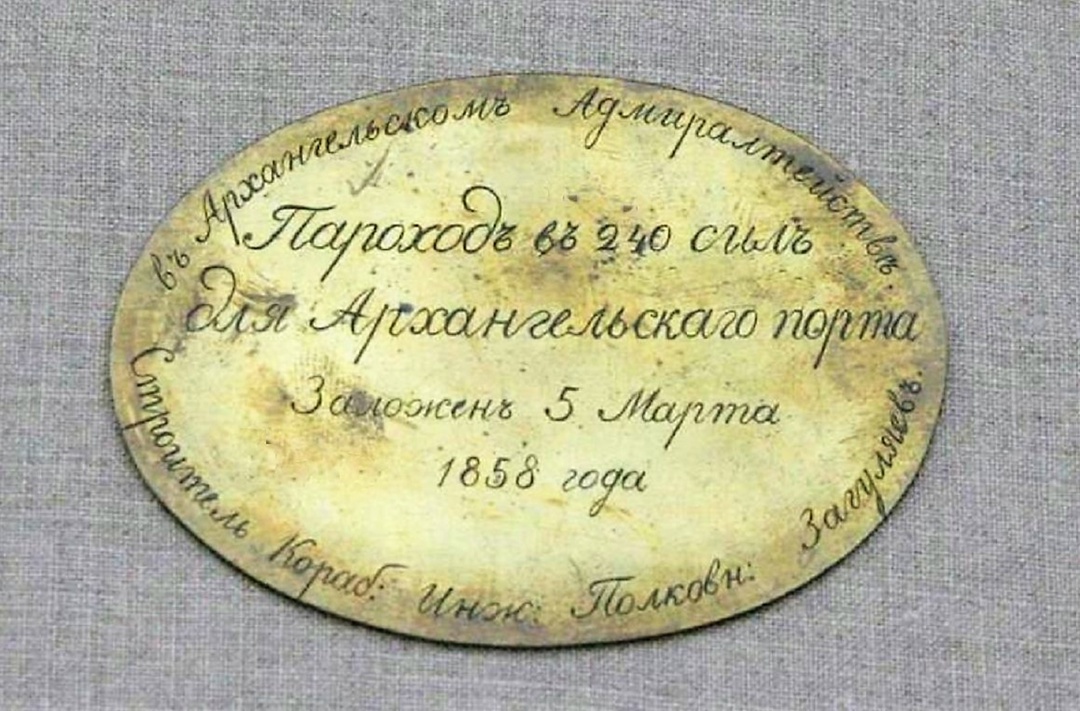

худ.Б.Новицкий Из собрания ЦВММ.

«Соломбала» — колесный пароход, построенный в Архангельске. Судно спустили на воду в 1859 году.

Некоторые характеристики парохода:

имел восемь орудий и паровую машину мощностью 240 нарицательных сил (примерно 500 лошадиных);

водоизмещение превышало 1200 тонн;

длина — 190 футов, ширина — 33;

осадка с полным грузом — 12,5 фута;

корпус изготовлен из лиственницы и сосны, подводная часть обшита медью.

История парохода:

До 19 августа 1862 года «Соломбала» служил в Архангельске, а затем был перечислен в состав Балтийского флота. После прибытия в Кронштадт его переклассифицировали в пароходофрегат и вооружили восемью пушками.

Весь остальной период службы «Соломбала» плавал на Балтийском море.

1 февраля 1875 года пароход исключили из списков судов флота, а затем разобрали в Кронштадтском порту.

Закладная доска парохода для Архангельского порта "Соломбала"..

Пароход, заложенный 5 марта 1858 года, строился из лиственницы и сосны с использованием в необходимых частях дуба, крепление в надводной части корпуса – железное, в подводной – медное. Перед закладкой новому пароходу присвоили наименование «Соломбала». Паровой механизм для него (мощностью 240 нар. сил) использовали с исключенного 2 августа 1857 года из списков флота ПХФР «Богатырь» после его переборки на Адмиралтейских Ижорских заводах и доставки в Архангельск. Это сэкономило для флота большие средства, так как паровой механизм оставался в эксплуатации еще почти 20 лет. Руководство ходом работ при спуске 13 июня 1859 года и достройке парохода осуществлял подпоручик Корпуса корабельных инженеров Кальсерт.

Отредактированно Strannik4465 (13.05.2025 13:58:30)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#593 12.05.2025 19:39:22

- Симен2

- Участник форума

- Сообщений: 266

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Strannik4465 написал:

#1647644

впервые построенный в Архангельске

Непонятно, что Вы имеете в виду. Если по Вашему мнению "Соломбала" - первый пароход, построенный в Архангельске, то это неверно, т. к. первым был "Легкий", построенный корабельным мастером 5 класса А.М. Курочкиным в 1825 г., а в 1826 г. им был построен "Спешный" и т. д.

Strannik4465 написал:

#1647644

Руководство ходом работ при спуске 13 июня 1859 года и достройке парохода осуществлял подпоручик Корпуса корабельных инженеров Кальсерт.

Вообще-то генерал-майор ККИ Ф.Т. Загуляев умер 17.10.1858 г. и фактически строительством не занимался.

Strannik4465 написал:

#1647644

До 19 августа 1862 года «Соломбала» служил в Архангельске

27.06.1862 г. пароход ушел из Архангельска и 5.08.1862 г. прибыл в Кронштадт. 19.08.1862 г. - это дата приказа о перечислении с высочайшего разрешения из БелФл во 2 ФЭ БФ.

Strannik4465 написал:

#1647644

а затем разобрали в Кронштадтском порту.

Вообще согласно Отчету КО МТК за 1885 г. с. 267 - 268 корпус внутренней брандвахты (бывший пароход "Соломбала") предназначался в продажу, но свершилось это или он был разобран казенными средствами мне неизвестно.

#594 13.05.2025 07:22:28

- rkbob

- Гардемаринъ

- Сообщений: 1211

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Strannik4465 написал:

#1647644

1 февраля 1875 года пароход исключили из списков судов флота

ПРИКАЗЫ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГЕНЕРАЛЪ-АДМИРАЛА.

№ 18. С.-Петербургъ, 1 февраля 1875 года.

Пароходо-фрегатъ «Соломбала», по неблагонадежности къ дальнейшей службе, отчисляется, съ Высочайшаго разрешения, къ Кронштадтскому порту и корпус онаго обращается подъ помещение внутренней брантвахты въ Кронштадте.

Источник: Морской Сборник № 3 1875 г. Стр. 34

#595 13.05.2025 08:38:29

#596 13.05.2025 14:43:33

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#597 14.05.2025 23:28:05

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#598 15.05.2025 14:29:50

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#599 15.05.2025 14:30:49

- Strannik4465

- Адмиралъ

- Сообщений: 45001

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

REMEMBER THE GOOD OLD NAVY

#600 16.05.2025 05:56:42

- vvy

- Контръ-Адмиралъ

- Сообщений: 1823

Re: Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)

Strannik4465 написал:

#1647644

Закладная доска парохода для Архангельского порта "Соломбала"..

Из не вошедшего в справочник по БФ (переформатировал на скорую руку):

СОЛОМБАЛА

Тип: 8-пушечный пароходо-фрегат (по чертежам пароходо-фрегата ГРОЗЯЩИЙ); единичной постройки

Корпус: деревянный плоскодонный (из лиственницы с частью сосны), 1 палуба, одинарное дно

Водоизмещение: 1235 т, 1003 стр. т

Размерения: 57,91 (мп)/58,83(вл) х 10,11 х 3,78/3,78 м

Механизмы: 2 вертикальные 1-цилиндровые паровые машины простого расширения, 4 железных паровых котла, 2 колеса

Изготовитель механизмов: паровые машины с парохода БОГАТЫРЬ (изготовлены в 1836 г. на Адмиралтейских Ижорских заводах, Колпино/Российская Империя), паровые котлы Адмиралтейских Ижорских заводов

Мощность: 240/? л.с.

Скорость хода: 10,0 уз

Запас топлива:

Дальность плавания:

Вооружение: 4 – 24-фн чугунные пушки

Комплектация: 157 чел. (включая 11 офицеров)

Место постройки: Архангельское адмиралтейство, Архангельск/Российская Империя

Дата закладки: 5/17 марта 1858 г.

Дата спуска на воду: 13/25 июня 1859 г.

Дата сдачи заказчику: май 1860 г.

Заказан Морским ведомством Российской Империи для надобностей Архангельского порта. Строители: вначале Корпуса корабельных инженеров полковник Ф.Т. Загуляев, затем – Корпуса корабельных инженеров подпоручик Кальсерт. Стоимость постройки 195 484 руб. 1/13 апреля 1858 г. присвоено наименование. Состоял в 3-м ластовом экипаже Беломорской флотилии. В кампании 1860 и 1861 г. использовался для буксировки судов, осмотра и снабжения береговых маяков, производства гидрографических работ в Белом море, а также для портовых надобностей в Архангельске. В 1861 г. в Архангельске для уменьшения валкости укорочен рангоут и снята бизань-мачта, а грот-мачта сдвинута в корму на 2,3 м. 27 июня/9 июля – 5/17 августа 1862 г. перешел из Архангельска в Кронштадт. На время перехода получил для вооружения гребных судов 2 – 8-фн карронады и 2 – 3-фн фальконета. 19/31 августа 1862 г. перечислен во 2-й флотский экипаж, а 7/19 января 1863 г. – в Ревельский флотский полуэкипаж. В 1863 г. к вооружению добавлены 1 – 60-фн пушка №2 и 1 – 36-фн пушка №1. В 1863 г. участвовал в период Польского восстания (1863 – 1864 гг.) в составе отряда судов контр-адмирала Е.А. Беренса в перевозке войск из Кронштадта в Гельсингфорс и Выборг. Впоследствии в составе судов Ревельского порта использовался для расстановки плавучих маяков, выполнения промерных и описных работ в Балтийском море, Финском и Ботническом заливах. Кроме того, в 1865 г. плавал в составе Отряда мониторов контр-адмирала А.И. Бутакова в качестве походной мастерской. В 1866 г. в Кронштадте установлены новые паровые котлы производства Пароходного завода Морского ведомства (Кронштадт/Российская Империя). Вооружение с 1866 г.: 1 – 60-фн пушка №2, 1 – 36-фн пушка №1, 6 – 24-фн пушек и 2 – 8-фн карронады. 23 марта/4 апреля 1868 г. перечислен в 6-й флотский экипаж и затем переведен в состав судов Кронштадтского порта. В 1868 – 1871 гг. назначался в состав Практической броненосной эскадры. Вооружение с 1869 г.: 4 – 30-фн пушки №3 и 2 – 3-фн медные пушки для гребных судов. Состоял во II ранге судов. В 1872 г. переклассифицирован в морской пароход. В 1874 г. служил в Кронштадте для размещения Отделения гидрографических исследований у Кронштадта и в Невской губе. 1/13 февраля 1875 г. отчислен к Кронштадтскому порту по неблагонадежности к дальнейшей службе с обращением во внутреннюю брандвахту. К сентябрю 1876 г. переделан в Кронштадте в брандвахту после демонтажа механизмов, рангоута и артиллерии с устройством на палубе канцелярского помещения для персонала. В кампанию 1877 г. в период Русско-турецкой войны числился в отдельном плавании под командованием капитана 1 ранга Ф.Е. Тыртова 3-го и занимал свой пост в гавани Кронштадта. В 1884 г. намечался к переделке в баржу, но это реализовано не было. 23 апреля/5 мая 1886 г. назначен в продажу по ветхости корпуса. 6/18 сентября 1886 г. продан на слом Санкт-Петербургскому 2-й гильдии купцу В.М. Орлову.

- Форум

- » От парусов к пару

- » Картины на тему (изображения кораблей и т. п. до 1877-78 гг.)