Вы не зашли.

- Сейчас на борту:

- Lodochnik2000

- [Подробнее...]

- Форум

- » Жёлтый дом

- » Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

#426 22.09.2025 10:37:23

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

next написал:

#1660588

Япония создала марионеточную Манчжоу - Го и никто ей не помешал.

Ничуть не исключаю формирования в альтернативе подконтрольного России Маньчжоу-го: после Синьхайской революции 1911 года приглашаем 6-летнего Пу И (понятно, что не его лично - он ничего не решал, а тех, кто его окружал) в свою зону интересов (в Северную Маньчжурию), где образуем подконтрольное себе государство.

Но покуда это не предопределено, нельзя так рисковать - и проводить стратегическую железную дорогу по чужой территории.

Нам эта территория нужна постольку, поскольку она малонаселена и не освоена.

Тогда, в случае её аннексии, её можно заселить своим населением и получить хорошие опорные позиции для закрепления на Дальнем Востоке.

Но поскольку эта территория активно заселяется ханьцами, то её аннексия становится для нас нежелательной - мы получим многочисленное ханьское (китайское) население внутри своей Империи, что создаст предпосылки для дальнейшего разрастания китайской колонизации на весь наш Дальний Восток с неизбежным последующим сепаратизмом, но уже не в границах одной только Маньчжурии, а во всём нашем Дальнем Востоке.

Строительство КВЖД усиливает приток ханьцев в Маньчжурию.

Приток ханьцев делает невыгодным аннексию Маньчжурии Россией.

Соответственно, наши усилия должны быть направлены не на строительство КВЖД, а наоборот - на сокращение ханьской колонизации, чтобы в последующем при удобном случае аннексировать эту территорию.

Отредактированно shuricos (22.09.2025 10:52:01)

Всё вышеизложенное - IMHO

#427 22.09.2025 10:54:47

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

next написал:

#1660586

Аскольд уже ответил, но повторюсь: «В период 1894—1895 гг. были проведены инженерные изыскания по высочайше утвержденному плану от 13 марта 1893 г. по линии Амурской железной дороги, от Сретенска до Хабаровска проходящей почти параллельно Амуру, показавшие всю трудность этого направления и подтолкнувшие к мысли об обходе встретившихся препятствий через Маньчжурию. К тому же этот вопрос был тщательно проработан Генеральным штабом.» (с).

Мы же все знаем, откуда ноги растут:

Архивные документы свидетельствуют, что инициатором проекта «спрямления дороги» был министр финансов С.Ю. Витте, который во «всеподданнейшем докладе» от 30 октября 1895 г. писал, что вспыхнувшее мусульманское восстание в приграничной к России провинции Гань-су «дает ныне... русскому правительству весьма благоприятные шансы, чтобы путем мирных переговоров добиться от Китая того, что при других условиях было бы трудно получить: напрямую проведение линии Сибирской железной дороги через Маньчжурию по направлению к Владивостоку. Но необходимо действовать настоятельно и решительно...» /АВПРИ. Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 1099 (57к). Л. 2-3/. Этот почин был поддержан Министерством иностранных дел России, подготовившим официальную справку, в которой говорилось: «Караванное движение нашей торговли от Абагайтуевского и Цурухайтуевского караулов (первый в 230 верстах, второй - в 120 верстах от Нерчинска) [проходит] транзитом на Благовещенск, через город Мегрень. Путь этот не выговорен в нашу пользу никаким трактатами с Китаем, но существует с давнего времени и был исследован в 1894 году экспедицией князя Кропоткина... [Эта] караванная дорога... приблизительно соответствует направлению железнодорожной линии, проектируемой Господином] министром финансов... Проведение этой линии едва ли встретит сопротивление со стороны редкого и весьма небогатого местного населения... В случае постройки железной дороги через Маньчжурию надлежало бы выговорить по обеим сторонам линии территориальную зону, которая была бы совершенно изъята из владения китайцев... Настоящая минута является весьма благоприятной для получения железнодорожной концессии, соответствующей нашим интересам в Китае...» /АВПРИ. Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 1099 (57к). Л. 4-7/. 2 декабря 1895 г. С.Ю. Витте отправил министру иностранных дел князю А.Б. Лобанову-Ростовскому меморандум и проект концессии, на основании которых 22 мая 1896 г. был составлен и заключен русско-китайский договор, подписан контракт на постройку и эксплуатацию Маньчжурской железной дороги, получена и сама концессия. Но позицию С.Ю. Витте и князя А.Б. Лобанова-Ростовского разделяли не все. Так, некий инженер Толмачев, изучив труды Ж.Ж. Реклю - известного французского географа и специалиста по Восточной Азии - написал письмо в Министерство иностранных дел, в котором привел любопытный вывод ученого о том, что «владеть на южном берегу Кореи незамерзаемою и от ветров хорошо защищенною гаванью было бы для России чрезвычайно выгодно и в торговом и в стратегическом отношениях. Такой порт... наблюдал бы за двумя морями Корейским и Японским и, командуя проливом, сделал бы Россию владычицею восточных морей» /АВПРИ. Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 1099 (57к). Л. 119/. Автор письма предлагал провести линию по первоначальному проекту вдоль реки Амура до Владивостока, а оттуда, пересекая Корею в юго-западном направлении, - к одному из ее южных незамерзающих портов. Выгода этого проекта, по его мнению, состояла в том, что линия, проходя почти сплошь по русской территории, даст толчок к широкому ее развитию, а порт в Корее, ввиду слабости этой страны и зависимости ее от России «будет всегда в наших руках» /АВПРИ. Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 1099 (57к). Л. 121-122/. К сожалению, это разумное предложение во внимание принято не было.

https://geoportal.rgo.ru/geoteka/glushkov2007_44

Строительство КВЖД, может быть, и сулит краткосрочные выгоды (которые тогда осознавались), но создаёт предпосылки для средне и долгосрочных рисков и убытков (которые тогда оценивались неверно).

Удивительно, что даже обладая послезнанием, некоторые этого не понимают.

Отредактированно shuricos (22.09.2025 10:59:37)

Всё вышеизложенное - IMHO

#428 22.09.2025 13:14:34

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Аскольд написал:

#1660467

Вы для начала посмотрите сколько аэропланов было на Западе в 1914

Я о том и говорю - сколько бы самолётов ни заготовили до войны - всё равно будет мало и они устареют.

В войнах ХХ века решают не только довоенные запасы (хотя, и они тоже), но и способность экономики дать уже в ходе войны то, что нужно.

Аскольд написал:

#1660467

Откуда стремления при наличия послезнания устраивать себе многолетнюю позиционную войну?

И как же её (позиционность) избежать?

Всё вышеизложенное - IMHO

#429 22.09.2025 14:31:43

- next

- Участник форума

- Сообщений: 130

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Строительство КВЖД, может быть, и сулит краткосрочные выгоды (которые тогда осознавались), но создаёт предпосылки для средне и долгосрочных рисков и убытков (которые тогда оценивались неверно).

Удивительно, что даже обладая послезнанием, некоторые этого не понимают.

Некоторые не понимают, что пытаясь нивелировать сбывшиеся риски, они рискуют подставить государство под несбывшиеся ещё большие риски. Поэтому и гипотетические попаданцы должны нивелировать известный риск, а не создавать новые.

#430 22.09.2025 14:34:37

- next

- Участник форума

- Сообщений: 130

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Ничуть не исключаю формирования в альтернативе подконтрольного России Маньчжоу-го: после Синьхайской революции 1911 года приглашаем 6-летнего Пу И (понятно, что не его лично - он ничего не решал, а тех, кто его окружал) в свою зону интересов (в Северную Маньчжурию), где образуем подконтрольное себе государство.

Но покуда это не предопределено, нельзя так рисковать - и проводить стратегическую железную дорогу по чужой территории.

Так надо понимать, что без Российской ж/д в Манчжурии никакого пророссийского Манчжоу-го быть в принципе не может. И в данном случае Россия рискнула и проиграла только деньги и репутацию, а в Вашей альтернативе она будет рисовать проиграть репутацию и российские земли.

#431 22.09.2025 14:42:01

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

next написал:

#1660609

без Российской ж/д в Манчжурии никакого пророссийского Манчжоу-го быть в принципе не может

Да ну?

А какая железная дорога в Монголии позволила создать там пророссийское государство?

next написал:

#1660608

пытаясь нивелировать сбывшиеся риски, они рискуют подставить государство под несбывшиеся ещё большие риски

Патетика.

Я Вас уже спрашивал, да так и не получил ответа: что предлагаете-то?

Как "нивелировать сбывшиеся риски", не подставляя под несбывшиеся?

Всё вышеизложенное - IMHO

#432 22.09.2025 16:04:21

- Аскольд

- Мичманъ

- Сообщений: 8333

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

shuricos написал:

#1660571

Вы не поняли, что никакой «стабильности курса по отношению к другим валютам» не будет ни при каких обстоятельствах по той простой причине, что разные валюты привязаны к разным металлам (а во Франции вовсе биметаллизм). Так что, даже обеспечив стабильный курс к одной группе валют вы получите плавающий курс по отношению ко всем остальным группам валют?

И ещё — насчёт «стабильности курса по отношению к другим валютам» возникает закономерный вопрос: зачем?

Для красоты?

На дворе золотой стандарт с элементами биметаллизма, отчего стабильность уже по умолчанию. Далее лишь плавающие курсы (кросс-курсы) в зависимости на спрос/предложения тех или иных валют. Это в пределах нескольких процентов. но никак не десятков и более.

Зачем?!

"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду" (с)

Вы международную торговлю планируете осуществлять?...

shuricos написал:

#1660574

Ничего подобного я не утверждал.

В альтернативе Мировая Война может случиться как раньше нашей реальности, так и позже.

Ваше

shuricos написал:

#1660214

Если мы к 1914 году не поднимем экономику на уровень самообеспечения по требуемым в военное время производствам, то "финал по известному сценарию" будет не у альтернативной РЯВ, а у альтернативной ПМВ.

?

shuricos написал:

#1660574

Вовлечение России в Мировую войну может произойти помимо её (России) воли.

Только в случае нападения на Францию или прочее союзное государство и плывя по потоку без применения послезнания.

shuricos написал:

#1660574

«Где деньги, Зин!?…»

Из государственных ресурсов, есть пара мест.

shuricos написал:

#1660577

Правда?

А кто настоял на растягивании программы «для нужд Дальнего Востока» с её окончанием в 1905 вместо 1903?

А кто порезал расходы на укрепление Порт-Артура?

Вы не знали?

1. https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_0000 … heme=white стр. 50 второй абзац целиком.

2. Всякие Куропаткины, боксеры и холера.

shuricos написал:

#1660577

Связаны.

1. Расходы, понесённые на закупку золота (увеличение золотого запаса), могли быть направлены на производительные нужды - инвестиции в объекты промышленности и инфраструктуры.

2. Искусственное и ничем не обоснованное самоограничение на выпуск купюр сверх размера золотого запаса (только 300 млн.руб. допускалось превысить) не позволяло государству получить эмиссионный доход, который мог быть израсходован на необходимые проекты.

1. Сами себе противоречите, приводя выше пример с фунтами стерлингов. И не задумывались, что купленное золото через чеканку становится деньгами, которое и пускается на инвестиции?

2. По эмиссионному праву согласен, есть вопросы к его реализации. Есть лишь догадки. Начнем с того, что часть золотого запаса, до 100 млн. рублей находилось за границей, отчего реальная обеспеченность бумажного рубля внутри страны становилась меньше. Другой момент - мировой кризис. С 1899 Госбанк поднимает учетную ставку, удорожая рубль. И повышенная обеспеченность бумажного рубля золотом также укрепляет его курс, что может влиять на величину подъема учетной ставки, что влияет уже на денежное обращение в целом.

shuricos написал:

#1660578

1. Пойдите в любой ювелирный магазин и предложите им поменять их золото на Вашу «резаную бумагу». Уверен, Вам не откажут… по установленному курсу.

2. Обмен «рублей ассигнациями» на «рубли серебром» происходил непрерывно… по установленному курсу.

Кого Вы собрались удивлять таким обменом в XIX веке?

1. Откажут, скажут что бумагу не принимаем, нужен телефон или пластиковая карт.)))

2. Ага, как доллар по 68 копеек.)))

shuricos написал:

#1660578

Что? Вы о чём?

О ранее Вами написаном.

shuricos написал:

#1660578

Ага, т.е. Вы готовы перейти на следующий уровень усложнения.

Отлично!

Так вот - Вы абсолютно правы: экспортную выручку получает не государство, а экспортеры - юридические и физические лица.

Государство (если оно не ввело государственную монополию на экспортно-импртные операции) может получить только часть этой выручки.

Например, в виде пошлин на ввоз или вывоз товаров.

Но это не главное: даже при отрицательном торговом балансе государство может получать пошлины от ввоза/вывоза. В том числе - в валюте. В том числе - в золоте.

Главное другое: при положительном торговом балансе происходит приток валютной выручки в страну.

Иностранной Валютой расплачиваться внутри страны нельзя (этот запрет для того и вводится, чтобы получить нижеприведенные выгоды).

Соответственно, экспортер, должен обменять свою выручку (золото) на рубли.

Когда у вас есть металлические деньги, любой желающий может сдать золото в банк и ему начеканят монет на соответствующую сумму (с удержанием небольшой комиссии за сами работы по чеканке).

Если же у вас бумажное обращение, то экспортер вынужден будет обменять валюту (золото) на рубли.

Рубли он может получить только в Центральном банке:

- либо напрямую - принеся туда валюту (золото) и обменяв на рубли;

- либо опосредованно - он может обменять валюту (золото) у менял, но те-то всё равно, в конечном счете, рубли не сами печатают, а Центральный банк (или иная структура с правом эмиссии рублей) их печатает.

Т.е. возникает 2 возможности:

1. Центральный банк не печатает дополнительную эмиссию денег. Тогда из-за притока валютной выручки возникает повышенный спрос на рубли, что приводит к повышению курса рубля (и не важно, обеспечен ли этот рубль золотом в казначействе или нет ю; главное - наличие спроса на него)

2. Центральный банк печатает дополнительную эмиссию рублей на сумму избытка валютной выручки (т.е. примерно на сумму превышения экспорта над импортом; помним, что часть валютной (золотой) выручки может осесть в кубышках, что не очень характерно для купечечтва, которое заинтересовано в обороте капитала, а не его бесцельном лежании).

Эту сумму дополнительной эмиссии государство может тратить на свои нужды. При этом диспропорции в финансах не возникает, а значит - нет инфляции.

Приток валютной выручки в страну происходит лишь при положительном платежном балансе, который Вы и рушите.

Откуда глупости про перечеканку одних монет на другие? Он меняются по кросс-курсу одни на другие.

При бумажном обращении экспортер будет вынужден обменивать всё золото на бумагу лишь при наличии такой обязанности и возможности государства физически это контролировать, что в отношении нерезов точно анрыл.

Вы не учитывает вексельное обращение, рассуждая про дефицит резаной бумаги. И золото в кубышках не осядет, его вывезут из страны и вложат в иностранные ценные бумаги/вклады.

Ну нет на тот период пресловутого шараповского нравственного начала...

shuricos написал:

#1660580

При этом «буферная зона» сокращается.

Если мы строим Амурскую магистраль, отказываясь от Ляодуна, то противнику надо добраться до Хабаровска, чтобы перерезать Транссиб.

Если же мы строим КВЖД, то противнику, чтобы отрезать Владивосток, достаточно добраться до Харбина, т.е. потребное расстояние сокращается примерно вдвое.

Она сокращается по отношению к реалу, а то и вообще исчезает если отказываемся от дальневосточной политики.

Противник может идти от Гирина куда хочет, хоть на Сретенск, хоть на Благовещенск, хоть на Хабаровск или Владивосток, отчего Вам надо размазать нашу армию по весьма большой территории в отличии от направления на Харбин.

shuricos написал:

#1660580

Японцы как построили линию, так в 1911 году и аннексировали всю Корею.

Если мы аннексируем всю Северную Маньчжурию, то да - КВЖД нам нужна. Но никто нам не даст её аннексировать - вот в чем прикол.

В 1909. И как, пользуется ли этой ЖД спустя 100 лет? Не Вы ли писали выше про пресловутый Империализм?

Почему никто нам не даст её аннексировать? Кто помешает?

shuricos написал:

#1660581

Американцы просили концессию на строительство ж/д в Южной Маньчжурии - до Гирина.

Предполагаемое последующее продление до Транссиба было под большим вопросом и зависело от возможности привлечь средства инвесторов на такой проект, а такого интереса не было

Не смешивайте. Не было интереса к финансированию КВЖД, которая без доступа к рынкам Китая и Ю. Маньчжурии. К 1920, с учетом переселенческой политики Китая, переваривания Ю. Маньчжурии, дошли бы руки до ЖД в куда более северных районах.

shuricos написал:

#1660582

Так и у нас получилось:

- чтобы прикрыть Приамурье и Приморье, нам понадобилась буферная зона в Северной Маньчжурии,

- чтобы прикрыть Северную Маньчжурию, нам понадобилась Южная Маньчжурия,

- чтобы прикрыть Южную Маньчжурию, нам понадобился Ляодун,

- чтобы не иметь разделения между нашими базами в Жёлтом (Порт-Артур) и Японском (Владивосток) морях, нам понадобилась Корея.

Ничего подобного, Маньчжурия была нужна для идей переселения. Мы заняли не Ляодун, а Квантун. Причем лишь после того как не срослось с Циндао, который уже точно никакая не буферная зона. Т.е. первая причина занятия чисто политическая, а далее уже совпало и с военной и экономической.

Корея нам понадобилась еще до ЯКВ.

shuricos написал:

#1660582

Соответственно, есть база для разграничения нашей и японской сфер интересов:

- Северная Маньчжурия и северо-восточная Корея (скажем, до Гензана, включительно), а также Внешняя (и, возможно, Внутренняя) Монголия - наша зона,

- Южная, северо-западная Корея, Южная Маньчжурия, Ляодун и всё южнее - японская зона.

Границы Ляодуна - это 41я параллель, какой Гензан? Северо-восточная Корея выносится или обходится. Т.е. граница по Маньчжурии и Корее никак не южнее параллели северной границы Мукденской провинции. https://ic.pics.livejournal.com/el_tols … 11_900.jpg т.е. еще и Гирин придется им отдавать.

shuricos написал:

#1660585

Наоборот.

Амурская ж/д, как дорога военно-стратегического назначения, должна быть построена за бюджетные деньги.

КВЖД же надо было строить (если уж строить) исключительно как коммерческий проект:

- либо только за счёт частных инвестиций (без государственных вложений),

- либо на паритетных основах - государство финансирует акционерный капитал дороги не менее, чем на 50%, оставаясь мажоритарием, при этом частный капитал финансирует основную часть затрат на строительство дороги приобретением облигаций и миноритарных пакетов акций.

Я Вас удивлю, но железнодорожное строительство на тот период велось России никак не на бюджетные деньги. Всё через заимствования, отсюда те самые ЖД займы и пресловутая 4%-я рента. Т.е. отказ от той или иной ЖД дороги не увеличит остаток средств в Казначействе.

Юридически КВЖД и так была частной, Россия выступила лишь "государственным инвестором".

shuricos написал:

#1660590

Поэтому я и предложил для этого воспользоваться Японо-Китайской войной.

Договорившись с японцами о разграничении сфер влияния, мы будем заранее знать, куда они не пойдут.

Соответственно, мы можем предложить Китаю гарантии, что японцы не вторгнутся в определённые местности.

В качестве "ответной любезности" со стороны Китая мы потребуем сдвинуть границу с Уссури на Сунгари (т.е. передать нам всё междуречье Уссури и Сунгари) и в верховьях Амура - провести границу по Большому Хингану.

Ну какие переговоры с Японией, пока она еще не победила, почти не победила, отчего и сложатся некие условные границы для возможно обсуждения. Вы в курсе, а может на данный момент Япония планирует всю Корею получить, а Вы их тыкаете носом про "38 параллель"? И помимо нас есть и прочие западные переговорщики. Т.е. у Китая точно есть понимание что на Пекин японцы не пойдут, а значит предоставлять нам еще и территорию, да за что? Концессиями и сеттльментами с нами и расплатятся.

shuricos написал:

#1660590

Ну и в качестве обеспечительной меры - наше право вводить войска в Северную Маньчжурию:

- для выполнения наших обязательств перед Китаем - чтобы японцы туда не вошли,

- для охраны наших геодезистов, изучающих местность для прокладки будущих железных дорог,

- для контроля за выполнением обязательств Китая по недопущению переселения ханьцев.

Вот вообще с фига нам дадут такое право?!

Японцы туда и не рвутся, всем известно.

Нашим геодезистам не нужен полк для охраны. И откуда геодезисты без договора о постройке ЖД?

Всё перечисленное прямо вопиет о планах скорой аннексии. Так повторю, за какие особые красивые наши глаза Китай подпишется под де-факто отказом от своей С. Маньчжурии?...

shuricos написал:

#1660598

Мы же все знаем, откуда ноги растут

Конечно, см. ЖД под пунктом 5 и дату https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_0000 … heme=white

shuricos написал:

#1660598

Строительство КВЖД, может быть, и сулит краткосрочные выгоды (которые тогда осознавались), но создаёт предпосылки для средне и долгосрочных рисков и убытков (которые тогда оценивались неверно).

Удивительно, что даже обладая послезнанием, некоторые этого не понимают.

Удивительно наоборот, обладая послезнанием, некоторые не понимают либо не знают, что проект по Маньчжурии был как раз с расчетом долгосрочной перспективы.

shuricos написал:

#1660606

Я о том и говорю - сколько бы самолётов ни заготовили до войны - всё равно будет мало и они устареют.

В войнах ХХ века решают не только довоенные запасы (хотя, и они тоже), но и способность экономики дать уже в ходе войны то, что нужно.

Их будет кратно больше чем у противника, отчего не успеют устареть к моменту победы.

Вы невнимательно читаете. Повышенные или даже хотя бы выполненные штатные запасы, позволяют выстроить более разумную очередность развития экономики в рамках имеемых средств, а также их общего расходования в войне. Отдельно получаем значительные военные преференции, вплоть до стратегического преимущества на начало войны.

shuricos написал:

#1660606

И как же её (позиционность) избежать?

При послезнании и не имея снарядного голода в широком смысле?...

shuricos написал:

#1660610

А какая железная дорога в Монголии позволила создать там пророссийское государство?

И когда там сформировалось подобное государство?

#433 22.09.2025 17:18:25

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Аскольд написал:

#1660614

Их будет кратно больше чем у противника, отчего не успеют устареть к моменту победы.

Ага-ага... было такое - "малой кровью, на чужой территории, могучим ударом..."

А потом - 1941. И где к концу года оказались все эти тысячи Т-26, БТ всех мастей, И-15 всех мастей, И-16...?

Спасло (в 1941-1945) то, что (а) промышленность к тому времени подняли (по сравнению с 1914-1918) и (б) при наступлении немцев смогли значительную часть промышленности спасти эвакуацией.

В итоге к Победе привела именно экономика (промышленность), способная дать вооружённым силам необходимые ресурсы (в т.ч. новые образцы, которых до войны не могли произвести вовсе или не могли произвести в достаточном количестве).

Аскольд написал:

#1660614

И когда там сформировалось подобное государство?

Во время Синхайской революции - в декабре 1911 года.

И что же?

Вопрос был о том, что отделение кусков от Китая невозможно без наличия там русской железной дороги.

Я показал, что это не так.

Аскольд написал:

#1660614

Маньчжурия была нужна для идей переселения.

Если для переселения ханьцев, то проект, безусловно, удался.

Если для переселения русских - то "что-то пошло не так"!

В частности - из-за повышения привлекательности Маньчжурии для ханьских переселенцев в результате строительства КВЖД.

Аскольд написал:

#1660614

проект по Маньчжурии был как раз с расчетом долгосрочной перспективы.

Знаем-знаем - рассчитывали, рассчитывали, да просчитались.

Что Вы предлагаете сделать, чтобы не оказаться - как в реале - у разбитого корыта:

- без заселения Маньчжурии русскими,

- без Квантуна (Дальнего, Порт-Артура) и ЮМЖД,

- без КВЖД?

Аскольд написал:

#1660614

Ну какие переговоры с Японией, пока она еще не победила

Именно потому, что пока ещё не победила (ни Китай, ни нас) - она будет сговорчивее.

Аскольд написал:

#1660614

Т.е. у Китая точно есть понимание что на Пекин японцы не пойдут

Откуда у Китая такое ошибочное понимание?

Аскольд написал:

#1660614

Границы Ляодуна - это 41я параллель, какой Гензан? Северо-восточная Корея выносится или обходится. Т.е. граница по Маньчжурии и Корее никак не южнее параллели северной границы Мукденской провинции. https://ic.pics.livejournal.com/el_tols … 11_900.jpg т.е. еще и Гирин придется им отдавать.

Простите, ничего не понял.

Вы полагаете, что границы зон влияния обязательно проходят строго по какой-то географической широте? И не могут обозначаться иными способами - например, указаниями на географические объекты - реки, хребты?

Отредактированно shuricos (22.09.2025 17:41:42)

Всё вышеизложенное - IMHO

#434 22.09.2025 17:26:24

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Аскольд написал:

#1660614

Вы не знали?

1. https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_0000 … heme=white стр. 50

Знал. Вопрос был риторический.

Цитата оттуда:

Срок постройки и окончательного изготовления всех этих судов Морское Министерство предполагало назначить к 1903 году, но, в виду заявления бывшего Министра Финансов о том, что японский флот будет готов лишь к 1905 году, Особое Совещание 20 февраля 1898 года признало возможным отсрочить исполнение программы ещё на два года, т.е. по 1905 год.

И кто же это у нас "бывший министр финансов"?

Отредактированно shuricos (22.09.2025 17:38:41)

Всё вышеизложенное - IMHO

#435 22.09.2025 18:13:22

- jurdenis

- Мичманъ

- Сообщений: 6551

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

shuricos написал:

#1660618

А потом - 1941. И где к концу года оказались все эти тысячи Т-26, БТ всех мастей, И-15 всех мастей, И-16...?

Ну как сказать.Наличие большой массы техники позволило невелировать нехватку пехоты.Так что без такого запаса СССР точно не вывез бы.

shuricos написал:

#1660618

В частности - из-за повышения привлекательности Маньчжурии для ханьских переселенцев в результате строительства КВЖД.

Если не ошибаюсь ханьцами стали Манчжурию заселять после РЯВ.Когда китайцы подтяли железную дорогу.В теме про манчжурию давались данные по миграции.До 1905 там особого притока небыло.

shuricos написал:

#1660618

Если для переселения русских - то "что-то пошло не так"!

Может потому что никто и не собирался русских переселять?

Отредактированно jurdenis (22.09.2025 18:14:24)

Я как то подзаеекался охееревать

#436 22.09.2025 18:40:50

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

jurdenis написал:

#1660622

Ну как сказать.Наличие большой массы техники позволило невелировать нехватку пехоты.Так что без такого запаса СССР точно не вывез бы.

Так я и не спорю насчёт этого.

Я-то как раз строго за формирование достаточных запасов (в т.ч. вооружений и техники) до войны.

Речь о том, что Большую Войну на них одних не вытащить.

Всё вышеизложенное - IMHO

#437 22.09.2025 21:06:55

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

jurdenis написал:

#1660622

Если не ошибаюсь ханьцами стали Манчжурию заселять после РЯВ.Когда китайцы подтяли железную дорогу.В теме про манчжурию давались данные по миграции.До 1905 там особого притока небыло.

Ну, точных данных не видел.

Но вот что давала ЭСБЕ в статье "Маньчжурия":

Количество населения М. определяется чрезвычайно различно — от нескольких млн. до 23 млн. Принимая во внимание большое количество мест или совсем незаселенных, или обитаемых только бродячими племенами, цифру 7½ млн. можно признать наиболее близкой к истинной.

Племенной состав населения: китайцы, маньчжуры, монголы (барху, олёты), дахуры и солоны, с другими чисто тунгусскими племенами — бирарами, ороньчонами, манеграми (или цилинями), гольдами и др.

Китайцы составляют главную массу населения Мукдэньской, юго-западной провинции, но много их и в двух других провинциях. Число их увеличивается с каждым годом вследствие начавшегося в 50—60 гг. переселения из Собственного Китая. Среди китайцев, кроме коренного населения и недавних переселенцев, надо различать еще пришлых купцов (большей частью временных обитателей, сменяемых их же родственниками) и ссыльных, с их потомками; между последними много потомков бунтовщиков времен имп. Кан-си. Ссыльные приписаны к станциям (для отбывания почтовой службы), казенным фермам и отчасти включены в число матросов. В том же состоянии должны оставаться и их потомки; только приписанные к казенным фермам могут просить о возвращении на родину. Из числа этих же ссыльных выбирается и мелкая администрация: начальник поселка, начальник станции и т. д.

В пограничных местах М. с Кореей живут в довольно значительном числе (несколько десятков тысяч семейств) и корейские эмигранты, но официально об этом нигде не упоминается, для избежания недоразумений с Кореей.

Маньчжуры живут главным образом по обоим берегам р. Хурха и по правому берегу Сунгари. В других местах их сравнительно мало; живут они, между прочим, и на нашем левом берегу Амура, близ Аагуна. Все маньчжуры включены в состав 8 знамен (см. Китай, XV, 192). Разделяются они на старых (фэ) и новых (ичэ). Старые маньчжуры — это потомки первых сподвижников нынешней династии, оставшиеся в M. после переселения последней в Пекин; новые — впоследствии включенные в их число, ввиду значительной убыли старых маньчжур. Многие маньчжуры забыли родной язык и говорят только по-китайски. Считается несколько маньчжурских родов; главные из них — Гуалча и Куяла (новые маньчжуры). Монголы живут в пограничных местах М. с Монголией.

Дахуры (или Дауры; см. X, 160) живут в Хэй-лун-цзянской провинции; главным центром их считается р. Нэмэр-хэ. В составе 8 знамен дахуры причисляются к монгольским, а солоны — к маньчжурским. Как и солоны, дахуры делятся на звероловных и оседлых. Последние живут между прочим, и на нашем берегу Амура, близ Айгуна, в девяти деревнях. Оседлые дахуры занимаются земледелием, разведением табака и торговлей. В настоящее время в Хэй-лун-цзянской провинции они занимают первое место после китайцев: дахурский язык сделался общим разговорным языком всей провинции, (даже и для купцов-китайцев, так как все звероловные, бродячие племена почти не говорят по-китайски, между тем как все (и дахуры в том числе) пишут только по-маньчжурски.

Солоны (между прочим, славятся как искусные рыболовы) живут в тех же местах, что и дахуры, за иключением берегов Амура. Они, подобно маньчжурам, одно из тунгусских племен. В близком родстве с ними находятся и другие тунгусские племена, обитающие в Хэй-лун-цзянской провинции.

Бирары (т. е. «приречные тунгусы») управляются 4 мелкими офицерами, не получающими жалованья, чем они и отличаются от родствениых им ороньчонов.

Ороньчоны (или «оленеводы») китайцами наз. цилинь и, несомненно, суть одно и то же, что и наши манегры (манягры, манегиры; см. Манегры). Многие из них летом живут в маньчжурских пределах, преимущественно по реке Гань-бира, а зимой поселяются на льду на Амуре или являются на житье в наши станицы.

Главным занятием всего оседлого населения М., как и в Китае, земледелие.

Само правительство в настоящее время обращает усиленное внимание на заселение пустующих местностей и распашку возможно большего количества земель. Несколько лет все это в усиленном размере производилось в Гириньской провинции, ближе к границам нашего Южно-Уссурийского края, а теперь принялись и за Хэй-лун-цзянскую провинцию, где, помимо житницы всей провинции — Ху-лань-чэнского района, поднят вопрос о заселении пустырей около Мэргэня. Помимо военного значения (меры предосторожности против России), все эти мероприятия, несомненно, имеют в виду поднятие благосостояния страны.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D … 0%B8%D1%8F

Т.е. они уже лет 30...40 переселяются, но ближе к концу века ускорили процесс, а с постройкой КВЖД он стал лавинообразным.

Обращает на себя внимание, что в момент написания статьи в Хэйлуцзянской провинции:

- всего лишь 1 млн. населения; т.е. людей мало - земли много, самое то для колонизации;

- дахурский (а не китайский) язык является общим разговорным; это отличный "субстрат" для искусственного взращивания сепаратизма в этом регионе.

Для сравнения - в Гиринской провинции (которая для нас более интересна, потому что примыкала в то время к Уссури и Хабаровску) - 4 млн. уже жило.

Отредактированно shuricos (22.09.2025 21:14:02)

Всё вышеизложенное - IMHO

#438 22.09.2025 22:02:33

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Аскольд написал:

#1660614

Всё перечисленное прямо вопиет о планах скорой аннексии.

Это мне говорит человек, который не далее, как в пятницу собирался применять:

Аскольд написал:

#1660300

Силовое решение...

Не соглашусь, что предложенные меры будут восприняты как «скорая аннексия».

Наоборот: мы обязываемся НЕ строить железную дорогу в течение 20 лет.

Это разительно (и в положительную сторону для китайцев) отличается от того, что требовали для себя другие империалистические державы. Это как раз явно свидетельствует об отсутствии у нас планов экспансии на эту территорию.

Что касается запрета на переселение ханьцев в приграничные с ними регионы, так это мы вполне откровенно можем заявлять как средство предохранения наших собственных границ.

У китайцев в приграничных с нами провинциях - Хэйлуцзяне и Гирине - уже проживает 5 миллионов человек, т.е. в 7 раз больше, чем в наших Приморье и Приамурье.

Плюс ещё монголы - почти 250 тысяч сабель, в т.ч. 1/3 с огнестрелом (должна быть, но по факту - нет).

Так что, наращивание китайского населения в китайском приграничье мы откровенно можем называть недружественным актом и требовать его прекращения, если Китай хочет получить нашу помощь.

Тем более, что мы требуем не какую-то новинку, а возвращение ранее существовавшего запрета, который сами китайцы наложили на эти территории.

Наконец, можно демагогически заявлять, что такое ограничение требуется для сохранения культуры, языка и традиционного образа жизни проживающих тут народностей. Ведь именно этим был обоснован старый запрет на переселение ханьцев в Маньчжурию.

Понятно, что китайцы будут подозревать неладное.

Понятно, что они будут сопротивляться таким решениям.

Но в условиях, когда их армия разбита японцами, которые могут, с одной стороны, выйти к священной древней столице - Мукдену, а с другой стороны - ворваться в Чжилийскую провинцию и двинуться к Пекину, китайцам будет очевидно, что если они не примут русские условия, то русские применят:

Аскольд написал:

#1660300

Силовое решение...

Так что, китайцы ещё и порадуются, что русские не требуют просто отдать территории, как сделали это в 1858 и 1860 годах, когда как раз отжали Приамурье и Приморье.

А что касается охраны геодезистов, то не дивизия же с ними будет ходить. Но от хунхузов защита должна быть. Хотя бы сотня казаков.

Отредактированно shuricos (22.09.2025 22:03:27)

Всё вышеизложенное - IMHO

#439 22.09.2025 22:21:13

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Аскольд написал:

#1660614

Почему никто нам не даст её аннексировать? Кто помешает?

Да просто устроят вторую Крымскую - да и всё!

Натравят японцев.

Натравят китайцев (дадут и денег, и оружия, и припасов, и инструкторов).

Может, и сами ввяжутся - придут побомбить Владивосток, высадятся в Петропавловске, уничтожат Александровск на Мурмане, побомбят Архангельск.

Либаву разнесут.

А чтобы не скучно было - ещё и османов натравят.

И революционеров снабдят оружием, деньгами, дадут типографии для подрывной агитации.

Чем мы на Дальнем Востоке отбиваться будем?

Мы даже при действующем Транссибе одной только Японии противостоять не смогли.

А против коалиции, пусть даже слабых противников - тем более не сдюжим.

Отредактированно shuricos (22.09.2025 22:22:33)

Всё вышеизложенное - IMHO

#440 22.09.2025 22:37:31

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Понятно, что Франция не будет противодействовать русской аннексии Маньчжурии. Но могут не поддержать - им не нужно, чтобы Россия отвлекалась на Восток, когда она нужна против Германии.

Германия тоже не станет силовым путем противодействовать России - не буди лихо.

К тому же, пусть русские идут на Восток, подальше от германских границ.

Австрии безразлично.

Италии - тем более.

Но вот англичане - эти могут замутить против России обширную коалицию.

И Шиффы всякие ещё денег дадут - к бабке не ходи!

А под пули и снаряды пойдут, в основном, всякие китайцы с японцами и османы с персами.

С Китаем мы воевали не так давно - лет 15 назад в Средней Азии. Непростая война получилась, нам пришлось умерить свои требования и даже отступиться.

Так что, не всё так уж просто.

Соответственно, если мы намерены аннексировать Северную Маньчжурию, то надо договариваться с японцами и англичанами. Именно они в состоянии организовать нам наибольшие проблемы.

И если с японцами договориться будет не так уж сложно, то англичанам придётся предложить что-то существенное. Возможно, всю Персию.

Отредактированно shuricos (22.09.2025 23:53:27)

Всё вышеизложенное - IMHO

#441 23.09.2025 08:53:39

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Аскольд написал:

shuricos написал:

При этом «буферная зона» сокращается.

Если мы строим Амурскую магистраль, отказываясь от Ляодуна, то противнику надо добраться до Хабаровска, чтобы перерезать Транссиб.

Если же мы строим КВЖД, то противнику, чтобы отрезать Владивосток, достаточно добраться до Харбина, т.е. потребное расстояние сокращается примерно вдвое.Она сокращается по отношению к реалу, а то и вообще исчезает если отказываемся от дальневосточной политики.

Противник может идти от Гирина куда хочет, хоть на Сретенск, хоть на Благовещенск, хоть на Хабаровск или Владивосток, отчего Вам надо размазать нашу армию по весьма большой территории в отличии от направления на Харбин.

Гладко было на бумаге…

Там горы со всех сторон.

Допустим, на запад противник дойдет до Цицикара, а дальше что?

Козьими (ок - верюлюжьими) тропами через Большой Хинган 200 км?

А дальше - ещё более 500 км до ближайшей точки Транссиба с форсированием Аргуни и через горы?

Итого от Гирина более 1200 км плечо подвоза.

На север от Цицикара и Харбина - Малый Хинган - вообще дикие места почти без дорог.

Единственная дорога «Хинганское горло» - на север от Цицикара между Большим и Малым Хинганами, через пару перевалов, и выходит эта единственная дорога к Амуру у устья реки Хумархэ (Кумара). Им оттуда надо ещё более 200 км спускаться вдоль Амура к Благовещенску, а от Благовещенска ещё несколько сот километров до Транссиба идти.

Третий путь - вдоль Сунгари к Амуру.

Только он удобен. Но тут тоже - около 1000 км до Транссиба.

Зимой пойдут - холодно.

Летом пойдут - нашим войскам будет оказывать помощь Амурская флотилия.

Всё вышеизложенное - IMHO

#442 23.09.2025 09:06:41

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Но тут главный вопрос: а кому может понадобиться атаковать нас в этом регионе?

Китайцы? Сами - нет, у них внутренних проблем на следующие 50 лет, как минимум.

Японцы? А на кой чёрт им с нами ссориться, если мы уже обо всём договорились. Они ближайшие десятилетия будут Корею и Южную Маньчжурию переваривать.

Французы, немцы, австрияки, итальянцы? Нет.

Британцы? Тоже - мы с ними уже договорились. А даже если и не договорились, то у британцев нет такой сухопутной армии, чтобы через всю Маньчжурию топать до нашего Приамурья. Да и зачем им такие чесания левой пяткой правого уха? Тем более, что о провозе войск до Гирина им придётся договариваться с японцами, с которыми у нас договорённость.

Так кто же пойдёт от Гирина на Сретенск, Хабаровск, Владивосток?

Всё вышеизложенное - IMHO

#443 23.09.2025 10:21:16

- Lodochnik2000

- Участник форума

- Сообщений: 99

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

shuricos написал:

#1660650

Но вот англичане - эти могут замутить против России обширную коалицию.

И Шиффы всякие ещё денег дадут - к бабке не ходи!

Англия подходит к краю своего викторианского "плато", а там -

англо-бурская, ПМВ...

недооценивать Бр. Империю не стоит но и переоценивать тоже, ИМХО.

#444 23.09.2025 10:57:46

- next

- Участник форума

- Сообщений: 130

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

без Российской ж/д в Манчжурии никакого пророссийского Манчжоу-го быть в принципе не может

///Да ну?

А какая железная дорога в Монголии позволила создать там пророссийское государство?

Вопрос был о том, что отделение кусков от Китая невозможно без наличия там русской железной дороги.

Вопрос был о конкретном «куске» в конкретный исторический период времени. Попытки принятуть за уши Монголию, в которой совершенно другие условия, неуместна.

пытаясь нивелировать сбывшиеся риски, они рискуют подставить государство под несбывшиеся ещё большие риски

////Патетика.

Я Вас уже спрашивал, да так и не получил ответа: что предлагаете-то?

Как "нивелировать сбывшиеся риски", не подставляя под несбывшиеся

Вы ответы на свои посты совсем не читаете? Ладно, повторю: «Что касаемо возни с КВЖД, то развилка зависит от года. Если как в реале, то попаданцы должны давить на усиленную и ускоренную подготовку к войне на суше и на море. Если с развитием образования начиная с 1870-х и столыпинской реформой лет на 15 пораньше реала, то можно подумать и о вашей Амурской альтернативе.» (с)

#445 23.09.2025 11:29:56

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

next написал:

#1660676

Монголию, в которой совершенно другие условия

Какие "совершенно другие"?

next написал:

#1660676

давить на усиленную и ускоренную подготовку к войне на суше и на море

Точно надо?

Не дешевле ли сразу, "не берегу" договориться?

Lodochnik2000 написал:

#1660671

Англия подходит к краю своего викторианского "плато"

Ну вот пусть другие её с этого плато и сваливают.

А нам бы лучше в сторонке постоять...

Отредактированно shuricos (23.09.2025 11:33:32)

Всё вышеизложенное - IMHO

#446 23.09.2025 11:59:01

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Интересная и очень подробная статься по Маньчжурии: https://granat.wiki/enc/m/manchzhuriya/

В 1891 г. население Маньчжурии исчислялось в 8 141 000 душ, а в 1901 г. — в 12 740 000 душ. Увеличение населения происходит, кроме естественного прироста, за счет иммиграции из внутренних провинций Китая, главным образом Шаньдуня и Чжи-ли, каковая даст в год около 310 тыс. душ.

И вот:

на одной территории Северной Маньчжурии, находящейся в сфере влияния России, незанятых, годных для колонизации земель имеется около 50 млн. десятин.

Это почти столько же, сколько СССР при Освоении Целины поднял.

Всё вышеизложенное - IMHO

#447 23.09.2025 12:42:29

- next

- Участник форума

- Сообщений: 130

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Монголию, в которой совершенно другие условия

///Какие "совершенно другие"

Культурные и языковые. Монголы Внешней Монголии сохранили национальную, культурную и языковую самобытность, что было основой для создания своего государства под протекторатам России в противовес Китаю. Маньчжуры же в к приходу русских в основном китаизировплись и без активного иностранного вмешательства на создание собственного государства уже были неспособны.

давить на усиленную и ускоренную подготовку к войне на суше и на море

Точно надо?

Не дешевле ли сразу, "не берегу" договориться?

О чем - разделе сфер влияния? Так вам уже 100500000000 раз писали, что у России никаких сфер влияния в Китае ещё нет и договариваться с ней в 1894 не о чем. Даже Японии. Так что «точно надо».

#448 23.09.2025 13:00:06

- next

- Участник форума

- Сообщений: 130

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

Касательно договоренности с Японией - можно попытаться договориться в 1897 - да аренды Порт-Артура. Вопрос - о чем?

#449 23.09.2025 13:20:07

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

next написал:

#1660687

у России никаких сфер влияния в Китае ещё нет и договариваться с ней в 1894 не о чем. Даже Японии. Так что «точно надо».

У Японии тоже никаких сфер влияния в Китае нет.

Зато у России серьёзное влияние в Корее. Для Японии это важнее.

next написал:

#1660688

Касательно договоренности с Японией - можно попытаться договориться в 1897 - да аренды Порт-Артура.

Чем раньше - тем лучше.

В идеале - ещё до ЯКВ, когда японцы ещё ничего не знают о своих будущих победах.

Тут, правда, сложно - без Александра III цесаревич Николай не сможет ничего во внешней политике решать.

Но, по крайней мере, уже в ноябре 1894 можно было начать с японцами договариваться.

Вероятно, уже до ЯКВ японцы о чём-то договорились с британцами, иначе Британия никогда не спустила бы Японии (да кому угодно!) потопление своего "Гаошэна".

next написал:

#1660688

Вопрос - о чем?

О разделе сфер влияния.

Минимум для нас - Внешняя Монголия и бассейн Амура целиком:

Чем больше удастся выторговать для себя (т.е. чем южнее пройдёт граница сфер влияния) - тем лучше.

Возможно, Внутреннюю Монголию сразу определили бы как нашу сферу интересов.

Возможно, в Маньчжурии удалось бы сдвинуть границу сфер интересов до Мукдена или даже Ляояна.

В идеале бы северо-восточную Корею тоже "отжать" - отодвинуть от Приморья.

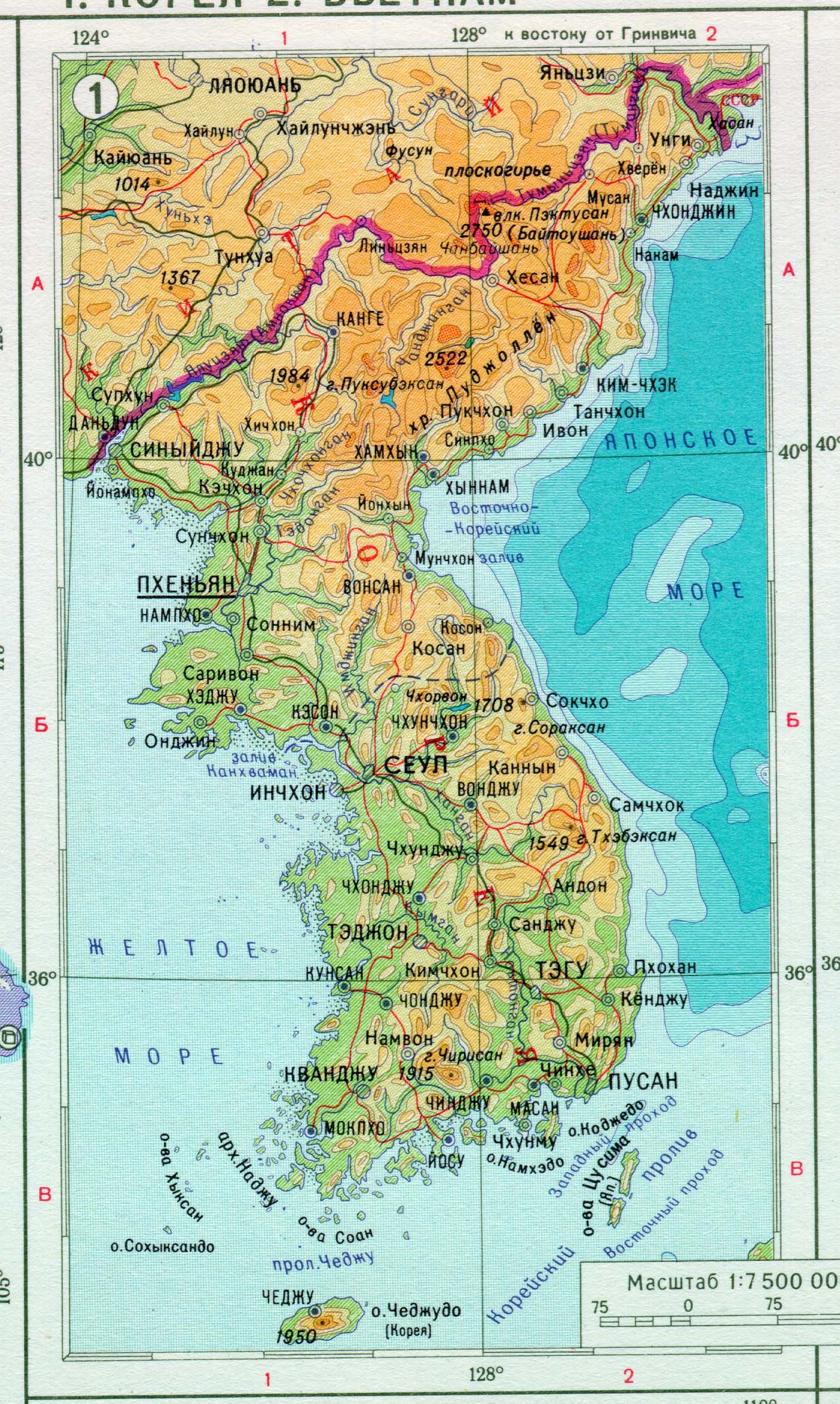

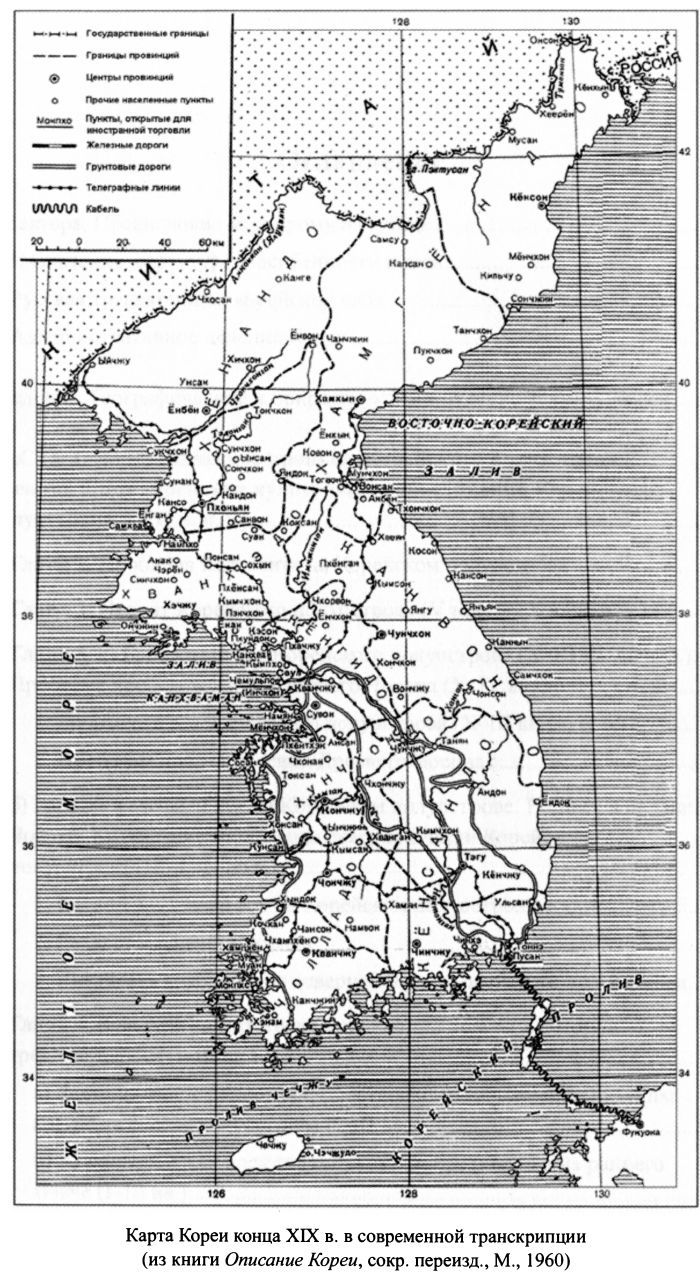

По крайней мере, границу спрямить примерно по линии Хесан - Ким-Чхэк:

Т.е. то, что с 1896 года стало провинцией Хамгён-Пукто (Северный Хамгён).

В идеале - до Гензана дотянуться.

Т.е. целиком то, что до 1895 было регионом Хамгёндо (а с 1896 года было разделено на Северный и Южный Хамгён, т.е. Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо) оставить за собой:

Там границы этой провинции по горам проходят:

Отредактированно shuricos (23.09.2025 14:03:05)

Всё вышеизложенное - IMHO

#450 23.09.2025 14:17:49

- shuricos

- Участник форума

- Откуда: Реутов

- Личный Его Имп.Высочества Принца Кирну 4-х Золотых Знамён Именной Бомбовоз "Горный Орел"

- Сообщений: 3607

Re: Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.

next написал:

#1660687

Монголы Внешней Монголии сохранили национальную, культурную и языковую самобытность

1. В провинции Хэйлуцзян тоже.

Тут на огромную территорию только 1 млн. человек живёт, причём разговорный язык тут дахурский.

А местные племена сохранили свой образ жизни.

Если не удастся отжать Гиринскую провинцию, но удастся отжать Хэйлуцзянскую - уже было бы неплохо: это весь левый берег Сунгари, т.е. эта важная транспортная артерия - наша.

Плюс наш полный контроль над Большим и Малым Хинганами.

И населена она слабо при большом количестве земель под распашку - идеально под колонизацию.

2. С Гиринской провинцией, конечно, сложнее.

Тут и народу больше живёт (4 млн), и население китаезировано, и плодородная земля почти вся уже поделена.

Но тут есть одно "но" - в Китае нарастает сепаратизм против маньчжурской правящей в Пекине династии. В ходе Синхайской революции этот процесс стал лавинообразным - провинции откалывались одна за другой (в особенности - на юге).

Если нам удастся в этой заварушке вытащить эту династию и поселить в Гиринской провинции (а именно тут жили почти все оставшиеся маньчжуры), то мы можем получить эдакий собственный Тайвань: будет сидеть Китайский император в подконтрольной нам отдельной Гиринской провинции (как гоминдановское правительство село в отдельной провинции на Формозе), будет заявлять себя в праве на весь Китай (как до сих пор заявляет себя Тайвань Китайская Республика), а все остальные от него отколются - ну и скатертью дорожка.

Причём, если нам удастся выторговать с японцами и британцами включение Мукдена в нашу сферу интересов, то это было бы идеально, потому что Мукден - это как раз священная древняя столица маньчжурской династии: самое место, чтобы укрыться свергнутому императору.

Отредактированно shuricos (23.09.2025 14:24:12)

Всё вышеизложенное - IMHO

- Форум

- » Жёлтый дом

- » Альтернатив РИФ 1894-1915г , с послезнанием ( бригада подготовившихся поподанцев с инфой и оргтехгикой ) , финансы и промка.