Вы не зашли.

- Сейчас на борту:

- RDX,

- serezha,

- Боярин,

- капитан

- [Подробнее...]

Страниц: 1

- Форум

- » Советский флот в ВОВ

- » Вопрос про пуск торпеды с Г-5

#1 15.08.2025 06:53:23

- Vinum

- Участник форума

- Сообщений: 89

Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Привествую,

В далеком детстве вычитал и намертво запомнил пассаж - мол, "гэ-пятые" после пуска торпеды должны были тут же отворачивать, чтобы "не получить удар своей же "сигары". Когда подрос, стал задаваться вопросами: у катера типа Г-5 осадка немногим больше метра, торпеда обычно идет к цели с заглублением - значит, в теории должна спокойно проходить под днищем носителя? Спрашивается: а как оно было на самом деле? Г-5 после пуска и правда рисковал словить собственную торпеду, или резкий поворот в сторону это сугубая тактика - типа нет смысла продолжать полным ходом сближаться с противником, срочно меняем курс и уходим?

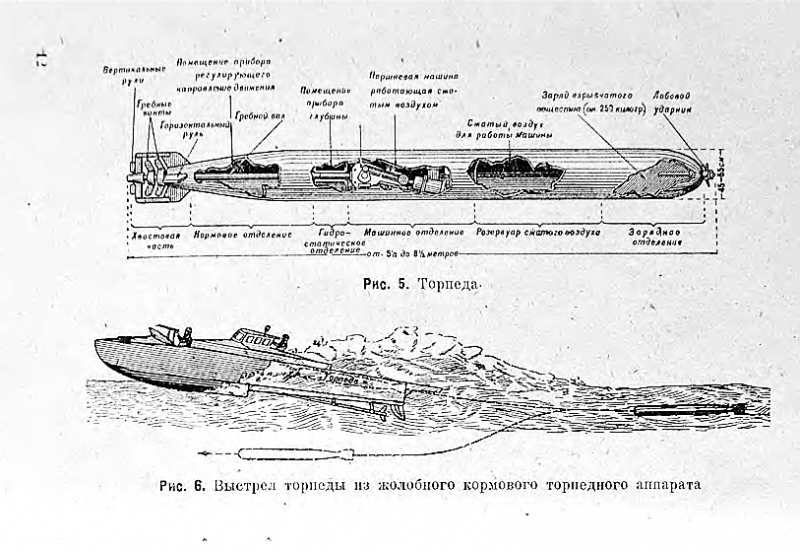

К вопросу прилагаю фрагмент странички из "Техники - молодежи" с тем самым пассажем. Июльский номер 1978 года:

#2 15.08.2025 07:50:37

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Vinum написал:

#1655948

Спрашивается: а как оно было на самом деле?

На Рутубе есть два видеовыступления ув. Мирослава Морозова о развитии советских ТКА в 1919-1945 гг. Если будут вопросы, то можете там задать их МЭМу в комментариях.

С уважением.

#3 15.08.2025 10:03:54

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Vinum написал:

#1655948

Г-5 после пуска и правда рисковал словить собственную торпеду

Его осадка это исключала - он был глиссером и на скорости был практически на поверхности, а торпеда устанавливалась на глубину, чтобы ударить ниже броневого пояса

#4 15.08.2025 11:55:09

- Elektrik

- Мичманъ

- эскадренный утюг 1 ранга Бронетемкин Поносец

- Сообщений: 1657

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Юрген написал:

#1655965

а торпеда устанавливалась на глубину, чтобы ударить ниже броневого пояса

У наших катерников в качестве целей обычно всякая конвойная мелочь и транспорта, какие там броневые пояса. Плюс насколько я знаю, только контактный взрыватель. Ну и гидростат, при запуске не сразу глубину выставляет.

Поклонение героям наиболее развито там, где не развито уважение к человеческой свободе. Герберт Спенсер.

#5 15.08.2025 16:11:15

- CVG

- Гардемаринъ

- Гроза дредноутов яматообразных Супердредноут "Слава" по кличке "Балтийский танк Славик".

- Сообщений: 4319

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Я бы отвернул. Да теоретически торпеда после пуска должна была нырнуть на установленную глубину, но зачем рисковать? Да и какой смысл после пуска торпед продолжать идти курсом на цель? Из пулеметов по ней еще пострелять в довесок?

Когда я поступаю хорошо - об этом ни кто не вспоминает. Когда я поступаю плохо - об этом ни кто не забывает.

#6 15.08.2025 18:06:10

- Vinum

- Участник форума

- Сообщений: 89

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Буйный написал:

#1655953

На Рутубе есть два видеовыступления ув. Мирослава Морозова о развитии советских ТКА в 1919-1945 гг. Если будут вопросы, то можете там задать их МЭМу в комментариях.

Он этот момент затрагивает в первой части, но не особо вдаваясь в детали -- мол, со стопа выпустить торпеду было нереально, требовалась приличная скорость от тридцати узлов, чтобы увернуться от стремительно нагоняющей катер "сигары". Возможность двухторпедного залпа не раскрывается вообще.

#7 15.08.2025 21:44:32

- shhturman

- Контр-адмиралъ

- Откуда: Петербург

- Рожденный в СССР

- Сообщений: 9304

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Vinum написал:

#1656009

Он этот момент затрагивает в первой части, но не особо вдаваясь в детали -- мол, со стопа выпустить торпеду было нереально, требовалась приличная скорость от тридцати узлов, чтобы увернуться от стремительно нагоняющей катер "сигары". Возможность двухторпедного залпа не раскрывается вообще.

Стрельба со стопа была невозможна по банальной причине - торпеда выстреливалась назад с "отрицательным" вектором скорости и погружалась "хвостом" назад, потом вращающиеся винты преодолевали "отрицательный" вектор скорости, останавливали торпеду и начинали разгонять ее вперед, при этом ни о каком занятии заданной глубины речь не шла совсем - торпеда практически выпрыгивала из воды и находящийся на ее пути стоящий катер поражался торпедой. Понятно, что никакого взрыва не было бы, ибо для взведения взрывателя должен был "открутиться" пропеллер предохранителя (от 200 до 400 м чистого хода). Но - неприятности катеру гарантировались.

О двух торпедном залпе в таких условиях говорить бессмысленно.

#8 16.08.2025 18:21:16

- Vinum

- Участник форума

- Сообщений: 89

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Юрген написал:

#1655965

Его осадка это исключала - он был глиссером и на скорости был практически на поверхности, а торпеда устанавливалась на глубину, чтобы ударить ниже броневого пояса

Из той же книжицы 1937 года издания. Собственно, это соседняя страница:

#9 17.08.2025 13:53:17

- SeeMin

- Мичманъ

- Сообщений: 1115

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Но все-таки грузим торпеду и выходим в море. На [107] дистанции трех кабельтовых Хабаров, тщательно прицелившись, нажимает на кнопку залпа. Сильный толчок, торпеда со свистом работающих винтов вылетает за корму и устремляется вперед. Командир едва успел сойти с ее курса. То выныривая, то скрываясь в воду (так всегда бывает в начале дистанции), будто отыскивая, кого бы ударить, торпеда наконец поняла свою задачу и понеслась к берегу.

https://militera.lib.ru/memo/russian/pr … vt/06.html

Из описания торпеды 53-38:

Vinum написал:

#1656009

Возможность двухторпедного залпа не раскрывается вообще.

Г-5 имели автоматическую коробку стрельбы, обеспечивающую пуск двух торпед с интервалом от 0,5 до 3 сек.

#10 17.08.2025 14:03:36

- Prinz Eugen

- Рядовой запаса

- KMS Schwere Kreuzer Prinz Eugen

- Сообщений: 25188

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

SeeMin написал:

#1656198

Но все-таки грузим торпеду и выходим в море.

Судя по гифке с курса нужно валить очень быстро...

...it is inadvisable to drive men beyond a certain point...

ABC, may 1941

...неразумно злоупотреблять долготерпением людей...

Эндрю Браун Каннингэм, май 1941

#11 17.08.2025 21:33:08

#12 17.08.2025 22:16:08

#13 18.08.2025 06:49:43

- Vinum

- Участник форума

- Сообщений: 89

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

SeeMin написал:

#1656198

Но все-таки грузим торпеду и выходим в море...

О, конкретика пошла! Спасибо. Правда, мемуары - такая штука, там в той же главе упоминается успешный удар по паре БДБ в Анапе в декабре 1942-го, надо бы на досуге этот эпизод перепроверить. Ну и торпеда в вашей цитате выстреливалась на самом деле с нулевой установкой глубины.

А "сигара" на гифке на диво шустрая, такое впечатление, что она начинает рваться вперед, даже не успев толком войти в воду. Аппарат одинарный, хроника, судя по флагу, снята до 1935 года - похоже, в кадре как бы не "Первенец" собственной персоной.

Отредактированно Vinum (18.08.2025 06:50:25)

#14 18.08.2025 11:07:53

#15 18.08.2025 11:53:03

- Arriol

- Капитанъ I ранга

- Откуда: Россия, Тверь

- Линейный десантный крейсер класса "Romero"

- Сообщений: 806

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Vinum написал:

#1656293

А "сигара" на гифке на диво шустрая, такое впечатление, что она начинает рваться вперед, даже не успев толком войти в воду. Аппарат одинарный, хроника, судя по флагу, снята до 1935 года - похоже, в кадре как бы не "Первенец" собственной персоной.

С интересом, почитал дискуссию. Мне тоже стало интересно.

Вопрос, а не ускорено ли видео запуска торпеды? А то страшно становится.

— Господин Проэмперадор, — голос Айхенвальда стал торжественным, — значит, мы принимаем бой?

— Нет, господин генерал, — по губам Савиньяка скользнула шалая улыбка, — не принимаем. Даем.

#16 18.08.2025 11:55:53

- CVG

- Гардемаринъ

- Гроза дредноутов яматообразных Супердредноут "Слава" по кличке "Балтийский танк Славик".

- Сообщений: 4319

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Да. Имей ЗПР на ростах Суворова при Цусиме вместо 4 паровых катеров 4 торпедных катера типа Г-5 и мы могли бы выиграть Русско-Японскую войну.

Когда я поступаю хорошо - об этом ни кто не вспоминает. Когда я поступаю плохо - об этом ни кто не забывает.

#17 18.08.2025 12:30:13

- Юрген

- Капитанъ I ранга

- Откуда: С-Петербург

- Сообщений: 10905

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

SeeMin написал:

#1656308

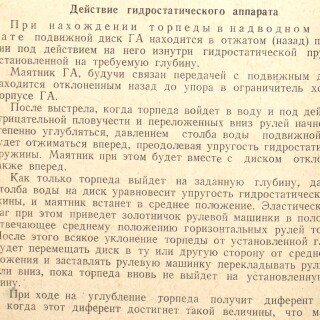

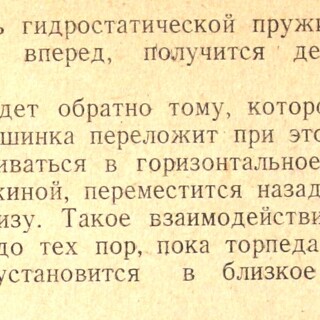

маятниковый гидростат так действует.

Ну-у-у тут похоже торпеда малость неисправна, хотя инерцию никто не отменял.

Хотя глубину держал не гироскоп, но и тут система весьма инерционная. Выдерживать заданную глубину было очень важно, ибо в противном случае торпеда могла или пройти под днищем корабля-цели, либо выскочить из воды. Если торпеда уклонялась, особый механизм перекладывал руль и заставлял ее возвращаться на заданный уровень. При изменении глубины погружения диафрагма манометрической коробки либо сжималась, либо расширялась и посредством рычагов перекладывала горизонтальные рули на всплытие или погружение. Тем самым обеспечивалось устойчивое движение торпеды на заданной глубине. Принцип действия гидростатического автомата контроля глубины был чрезвычайно прост и надежен. Поэтому он использовался почти без изменений вплоть до конца Второй мировой войны! Именно этот исключительно «умный» механизм, известный во всем мире не иначе как «секрет Уайтхеда» и был главным изобретением, принесшим ему мировую славу. А гироскоп позволял держать заданный курс - вначале просто ставили неподвижный стабилизатор, но даже при малой дальности действия была недостаточной меткости выстрела. В 1895 году Людвиг Обри разрабатывает «прибор Обри» – гироскоп для управления рулями направления движения торпеды. Лейтенант Людвиг Обри (Ludwig Obry; 1847–1915) служил на одном из броненосцев австро-венгерского флота в качестве старшего минного специалиста. Но молодой человек имел не совсем обычный даже для всегда славящихся своей образованностью морских офицеров интерес к естественным наукам. И вот однажды, читая «Общедоступную астрономию» Ф. Араго, он понял, что именно гироскоп позволит торпеде сохранить заданное направление. Лейтенант запатентовал свое изобретение и обратился к Р. Уайтхеду – как и тридцать лет назад в случае с Луписом реакция инженера-бизнесмена была молниеносной. Уже через несколько месяцев Обри ушел с флота и работал в фирме (с окладом равным ставке адмирала), а новая торпеда, оснащенная «прибором Обри», проходила испытания.

Отредактированно Юрген (18.08.2025 12:43:57)

#18 21.08.2025 19:09:55

- Vinum

- Участник форума

- Сообщений: 89

Re: Вопрос про пуск торпеды с Г-5

Буйный написал:

#1655953

На Рутубе есть два видеовыступления ув. Мирослава Морозова о развитии советских ТКА в 1919-1945 гг. Если будут вопросы, то можете там задать их МЭМу в комментариях.

Спросил. Через неделю ответили: "При выстреливании из желобного аппарата торпеда падает в воду плашмя, причем летит хвостом вперед. Сильно при этом она не заглубляется. Глубина хода при отсутствии неконтактного взрывателя на 3 метра никогда не устанавливалась, только на 1,5 - 2 м. Торпеда под Г-5 не проходит, поскольку сразу после выстрела катер должен отвернуть в сторону во избежания поражения своей же торпедой".

Страниц: 1

- Форум

- » Советский флот в ВОВ

- » Вопрос про пуск торпеды с Г-5